[베를린에서 백두산으로 3] "아, 베를린!" (매일경제, 2021.07.19)

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 3,750회 작성일 21-07-22 17:58본문

[베를린에서 백두산으로 3] "아, 베를린!" (매일경제, 2021.07.19)

https://www.mk.co.kr/news/world/view/2021/07/691445/

텅 비었다. 장벽 너머 브란덴부르크개선문 광장은 말쑥한 제복의 인형 같은 의식용 인민군, 거대하고 우중충한 회색 건물들의 차지였다. 아스라이 오가는 사람들, 통제(統制)다.

장벽 이쪽에서는 형형색색의 관광객들이 수다스럽지만 진지하게 동물원 구경하듯 저마다 관전평을 내고, 그 뒤로는 줄이은 자동차들의 행렬, 짙푸른 녹색의 공원, 여유로이 오가는 사람들, 자유(自由)다.

<사진>

베를린장벽이 세워진 직후 브란덴부르크개선문, 왼쪽이 동베를린이다. 위의 텅빈 넓은 공간이 지난회에 소개한, 통일 이후 학살된 유대인을 추모하는 공원이 조성된 곳이다. /사진=Bundesarchiv

짧았지만 철책에서 북한 땅을 보고 분단을 느껴봤다. 이 정도는 아니었다. 건물이 갈라지고 완전히 다른 두 세계, 두 부류 사람을 눈앞에서 본다. 같은 공기를 마시고 같은 구름 아래에서 전혀 이질적인 삶이다.

1988년 여름 처음으로 찾은 베를린, 온몸에 분단이 파고들었다.

2차 세계대전을 일으키고 전쟁에 진 독일은 1945년 전승 연합국인 미국, 영국, 프랑스, 소련에 의해 분할 점령되었다. 1949년 독일연방공화국(Bundesrepublik Deutschland), 즉 서독이 된 지역은 미·영·프가, 독일민주공화국(Deutsche Demokratische Republik), 즉 동독이 된 지역은 소련이 통치하였다.

베를린도 두 동강 나고, 소련이 차지한 동쪽은 동베를린이, 미·영·프가 자리 잡은 서쪽은 서베를린이 되었다. 독일이 다시는 전쟁을 일으키는 파시스트 군국주의(軍國主義) 국가가 되지 못하도록 갈기갈기 찢은 것이다.

동독은 세워지자마자 일당 독재체제 구축, 인권 탄압, 사유재산 몰수 등을 거침없이 진행하였다. 수많은 사람이 서독으로 건너왔고, 그 수는 1952년까지 67만5000명에 달했다.

상황이 이렇자 동독은 1952년 5월 26일부터 동서독 접경선에 철조망, 감시탑 등 방비시설을 설치하기 시작했다. 접경지역 주민은 배후지역으로 강제 이주되었다. 그 와중에도 1961년까지 탈출자는 당시 동독 인구의 6분의 1인 270만명에 달했다. 대부분 동베를린에서 서베를린으로 온 것이었다. 우여곡절은 있었지만 그래도 동·서베를린 간의 왕래는 통제는 되었으나 완전히 닫힌 것은 아니었다.

<사진>

1957년 6월 13일자 서베를린 소인이 찍힌 편지봉투의 양쪽 서독우표(Deutsche Bundespost) 사이에 동독우표(Deutsche Post)가 함께다. 아직 교류가 있었다. /사진=손기웅

1961년 8월 13일, 모든 것이 끝났다. 생각하지도 보고 듣고 느끼지도 못하는 돌벽이 민족을 갈랐다. 베를린장벽이 우뚝 섰다. 블록으로 시작된 벽은 철근 콘크리트로 옷을 바꾸면서 28년이나 이어졌다. 수많은 통한(痛恨)의 현장이 되었다.

베를린장벽을 시작으로 동서독 모든 접경선에서의 통행이 완전히 차단되었다. 동독은 전기철조망, 지뢰밭, 감시탑과 벙커, 자동발사장치와 군견, 차량 방벽, 콘크리트장벽으로 5중 6중의 요새화를 접경선에 구축했다. 그것도 모자라 주민이 접경방비시설을 보지 못하도록, 탈출을 엄두도 내지 못하도록 또 하나의 차단 장벽도 세웠다.

그러나 자유를 향한 의지를 결코 막을 수는 없었다. 베를린에서는 터널을 파서, 장바구니·전축·스피커·자동차에 숨어서, 아예 버스로 돌진해서 자유를 찾고자 했다. 물론 다 성공한 것은 아니다. 첫 희생은 장벽이 세워진 불과 며칠 후 8월 24일 일어났고, 마지막은 1989년 2월 5일이었다. 9개월 후 장벽은 역사 속으로 사라졌다. 최소 92명, 최대 445명이 장벽에서 자유를 앞두고 목숨을 잃었다.

<사진>

자유를 향한 동베를린 시민의 다양한 탈출. /사진=손기웅

<사진>

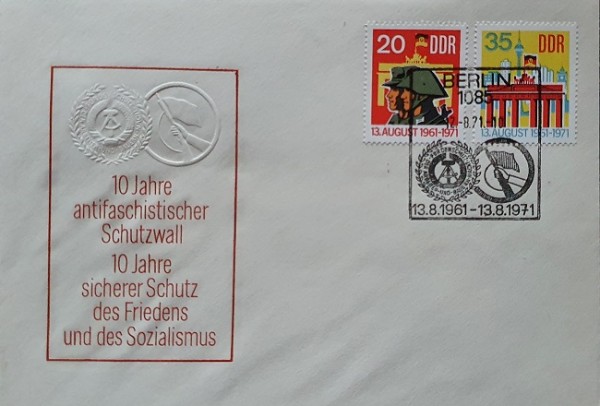

동독이 1971년 베를린장벽 10주년에 발행한 초일봉피(初日封皮). “반파시스트 방벽 10년. 평화와 사회주의의 안전한 보호 10년”이라 적혔다. /사진=손기웅

꼭 가야 할 장소 한 곳이 더 있었다. 손기정 옹이 마라톤을 우승한 1936년 베를린올림픽 주경기장이다. 허겁지겁 찾은 경기장의 모든 철문은 굳게 닫혀 있었다. 경비원에게 저 멀리 한국에서 왔노라 해도 요지부동, 문은 열리지 않았다. 내일 유럽컵 축구 경기가 열리기 때문에 출입금지란다.

그대로 물러설 수는 없었다. 여권을 꺼내 "1936년 여기 올림픽경기에서 마라톤을 우승한 사람이 누군지 아느냐, 한국의 손기정이다. 내 여권을 봐라, 내 이름이 손기웅이다. 사촌간이다. 우승자벽에 새겨진 그분의 이름을 보기 위해 지구 반 바퀴를 돌았다, 제발 잠시만 보게 해달라." 마음이 통했다. 달려가 감격으로 맞은 그분의 함자 옆에는 'JAPAN'이 붙어 있었다.

33년 만에 밝히는, 친척이라 한 거짓말을 하늘에 계신 손옹은 큰 웃음으로 안아주실 것으로 믿는다.

<사진>

1936년 8월 9일 손기정은 2시간29분29초2의 올림픽 신기록으로 마라톤을 우승했다. 그를 기리는 동상이 베를린스포츠연맹의 후원으로 베를린올림픽 주경기장 옆에 2016년 12월 12일 세워졌다. / 사진=손기웅

https://www.mk.co.kr/news/world/view/2021/07/691445/

텅 비었다. 장벽 너머 브란덴부르크개선문 광장은 말쑥한 제복의 인형 같은 의식용 인민군, 거대하고 우중충한 회색 건물들의 차지였다. 아스라이 오가는 사람들, 통제(統制)다.

장벽 이쪽에서는 형형색색의 관광객들이 수다스럽지만 진지하게 동물원 구경하듯 저마다 관전평을 내고, 그 뒤로는 줄이은 자동차들의 행렬, 짙푸른 녹색의 공원, 여유로이 오가는 사람들, 자유(自由)다.

<사진>

베를린장벽이 세워진 직후 브란덴부르크개선문, 왼쪽이 동베를린이다. 위의 텅빈 넓은 공간이 지난회에 소개한, 통일 이후 학살된 유대인을 추모하는 공원이 조성된 곳이다. /사진=Bundesarchiv

짧았지만 철책에서 북한 땅을 보고 분단을 느껴봤다. 이 정도는 아니었다. 건물이 갈라지고 완전히 다른 두 세계, 두 부류 사람을 눈앞에서 본다. 같은 공기를 마시고 같은 구름 아래에서 전혀 이질적인 삶이다.

1988년 여름 처음으로 찾은 베를린, 온몸에 분단이 파고들었다.

2차 세계대전을 일으키고 전쟁에 진 독일은 1945년 전승 연합국인 미국, 영국, 프랑스, 소련에 의해 분할 점령되었다. 1949년 독일연방공화국(Bundesrepublik Deutschland), 즉 서독이 된 지역은 미·영·프가, 독일민주공화국(Deutsche Demokratische Republik), 즉 동독이 된 지역은 소련이 통치하였다.

베를린도 두 동강 나고, 소련이 차지한 동쪽은 동베를린이, 미·영·프가 자리 잡은 서쪽은 서베를린이 되었다. 독일이 다시는 전쟁을 일으키는 파시스트 군국주의(軍國主義) 국가가 되지 못하도록 갈기갈기 찢은 것이다.

동독은 세워지자마자 일당 독재체제 구축, 인권 탄압, 사유재산 몰수 등을 거침없이 진행하였다. 수많은 사람이 서독으로 건너왔고, 그 수는 1952년까지 67만5000명에 달했다.

상황이 이렇자 동독은 1952년 5월 26일부터 동서독 접경선에 철조망, 감시탑 등 방비시설을 설치하기 시작했다. 접경지역 주민은 배후지역으로 강제 이주되었다. 그 와중에도 1961년까지 탈출자는 당시 동독 인구의 6분의 1인 270만명에 달했다. 대부분 동베를린에서 서베를린으로 온 것이었다. 우여곡절은 있었지만 그래도 동·서베를린 간의 왕래는 통제는 되었으나 완전히 닫힌 것은 아니었다.

<사진>

1957년 6월 13일자 서베를린 소인이 찍힌 편지봉투의 양쪽 서독우표(Deutsche Bundespost) 사이에 동독우표(Deutsche Post)가 함께다. 아직 교류가 있었다. /사진=손기웅

1961년 8월 13일, 모든 것이 끝났다. 생각하지도 보고 듣고 느끼지도 못하는 돌벽이 민족을 갈랐다. 베를린장벽이 우뚝 섰다. 블록으로 시작된 벽은 철근 콘크리트로 옷을 바꾸면서 28년이나 이어졌다. 수많은 통한(痛恨)의 현장이 되었다.

베를린장벽을 시작으로 동서독 모든 접경선에서의 통행이 완전히 차단되었다. 동독은 전기철조망, 지뢰밭, 감시탑과 벙커, 자동발사장치와 군견, 차량 방벽, 콘크리트장벽으로 5중 6중의 요새화를 접경선에 구축했다. 그것도 모자라 주민이 접경방비시설을 보지 못하도록, 탈출을 엄두도 내지 못하도록 또 하나의 차단 장벽도 세웠다.

그러나 자유를 향한 의지를 결코 막을 수는 없었다. 베를린에서는 터널을 파서, 장바구니·전축·스피커·자동차에 숨어서, 아예 버스로 돌진해서 자유를 찾고자 했다. 물론 다 성공한 것은 아니다. 첫 희생은 장벽이 세워진 불과 며칠 후 8월 24일 일어났고, 마지막은 1989년 2월 5일이었다. 9개월 후 장벽은 역사 속으로 사라졌다. 최소 92명, 최대 445명이 장벽에서 자유를 앞두고 목숨을 잃었다.

<사진>

자유를 향한 동베를린 시민의 다양한 탈출. /사진=손기웅

<사진>

동독이 1971년 베를린장벽 10주년에 발행한 초일봉피(初日封皮). “반파시스트 방벽 10년. 평화와 사회주의의 안전한 보호 10년”이라 적혔다. /사진=손기웅

꼭 가야 할 장소 한 곳이 더 있었다. 손기정 옹이 마라톤을 우승한 1936년 베를린올림픽 주경기장이다. 허겁지겁 찾은 경기장의 모든 철문은 굳게 닫혀 있었다. 경비원에게 저 멀리 한국에서 왔노라 해도 요지부동, 문은 열리지 않았다. 내일 유럽컵 축구 경기가 열리기 때문에 출입금지란다.

그대로 물러설 수는 없었다. 여권을 꺼내 "1936년 여기 올림픽경기에서 마라톤을 우승한 사람이 누군지 아느냐, 한국의 손기정이다. 내 여권을 봐라, 내 이름이 손기웅이다. 사촌간이다. 우승자벽에 새겨진 그분의 이름을 보기 위해 지구 반 바퀴를 돌았다, 제발 잠시만 보게 해달라." 마음이 통했다. 달려가 감격으로 맞은 그분의 함자 옆에는 'JAPAN'이 붙어 있었다.

33년 만에 밝히는, 친척이라 한 거짓말을 하늘에 계신 손옹은 큰 웃음으로 안아주실 것으로 믿는다.

<사진>

1936년 8월 9일 손기정은 2시간29분29초2의 올림픽 신기록으로 마라톤을 우승했다. 그를 기리는 동상이 베를린스포츠연맹의 후원으로 베를린올림픽 주경기장 옆에 2016년 12월 12일 세워졌다. / 사진=손기웅

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.