[손기웅의 통일문] "통일부는 그 이름 그대로 당당하게 북한과 마주해야 한다" (최보식의 언론, 2021.…

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 4,251회 작성일 21-07-22 17:20본문

[손기웅의 통일문] "통일부는 그 이름 그대로 당당하게 북한과 마주해야 한다" (최보식의 언론, 2021.07.22)

https://www.bosik.kr/news/articleView.html?idxno=1862

통일부의 명칭을 서독식으로 바꾸자는 목소리가 가끔씩 나온다. 주로 이른바 진보 인사가 지금의 이름이 남북 대결 시절에 만들어진 것이니 화해 협력의 관계를 맺어야 할 시기에 맞지 않다는 논조를 편다.

동의하지 않는다. 독일의 상황은 우리와 크게 다르다. 전쟁을 일으켜 수천만의 인명이 살상되고, 계산될 수 없는 정신적 물적 피해를 지구 전체에 야기한 독일이 전쟁에 졌다. 그 벌로 영토가 줄고 식민지도 뺏겼다. 남은 영토도 갈기갈기 찢겼다. 전승 연합국인 미국, 영국, 프랑스, 소련은 다시는 전쟁을 일으키지 못하도록, 다시는 파시스트 군국주의(軍國主義) 국가가 되지 못하도록 독일 전체를 네 부분으로 분할하고 점령하였고, 제국의 수도 베를린도 네 조각으로 갈랐다.

이러한 상황에서 1949년 5월 23일 건국한 서독은 1990년 10월 3일 통일의 그날까지 ‘통일’(Wiedervereinigung)이라는 단어 자체를, ‘통일을 원한다는 말’을 공식적으로 사용할 수 없었다. 전승국이 징벌로 부과한 분단을 받아들이지 않는다는, 전승국의 권리를 대놓고 부정한다는 의미이기 때문이다. 통일을 가슴에 묻고, 통일을 이끌어내기 위한 고단한 길을 걸어야만 했다.

서독은 헌법에 상응하는 ‘기본법’을 만들면서 우리와 같은 통일 조항을 넣을 수 없었다. 단지 제23조에 기본법은 서독 지역 주에만 적용되고 기타 지역(동독)은 연방에 가입한 후에 효력이 발생한다, 제146조에 기본법은 독일 국민의 자유로운 결정에 따라 의결된 헌법이 효력을 발생하는 날에 효력을 상실한다고 통일 조항을 간접적으로 규정하는 데 그칠 수밖에 없었다. 1990년 통일은 제23조에 의거하였다.

서독은 정부를 구성하면서 동독 및 동서독 관계를 담당할 부처의 이름을 ‘전독일문제성(Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen)’이나 ‘내독관계성(Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen)’으로 정할 수 밖에 없었다. 우리의 통일연구원에 해당하는 산하 연구소도 ‘전독문제연구소(Gesamtdeutsches Institut - Bundesanstalt für gesamtdeutsche Aufgaben)’라 하였다.

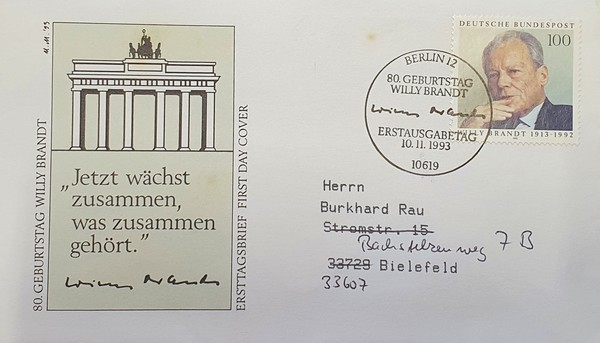

서독이 처한 현실, 통일을 공개적으로 거론하는 데 얼마나 조심스러운가를 보여준 사례 세 가지다. 베를린 장벽이 무너진 다음날인 1989년 11월 10일 빌리 브란트 전 수상이 브란덴부르크 개선문에서 행한 연설, “함께 속한 것(민족)이 이제 함께 자란다(Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört)”이다. 동독 주민이 “우리가 바로 그 국민이다(Wir sind das Volk)”라는 구호로 베를린 장벽을 무너뜨린 상황에서도 독일 통일의 설계자이자 대부인 그는 ‘통일’을 말할 수 없었다.

<사진>

서거 다음해인 1993년, 브란트 탄생 80주년을 기념하여 발행된 초일봉피(初日封皮) 사진=손기웅

장벽이 무너지고 동독의 수장이 바뀌고, 동독 주민의 변화 요구 목소리가 더욱 커지는 상황에서 콜 수상이 11월 28일 연방의회에서 양 독 관계를 새롭게 규정하고 독일 문제의 해결을 위해 발표한 ‘10개항 계획’(Zehn-Punkte-Programm)에도 ‘통일한다’, ‘통일을 원한다’는 말은 없었다. 서독이 동독에 막대한 경제지원을 하고 동독이 어느 수준으로 올라서면 그때부터 연방제적 체제 구성 논의를 시작하고, 독일의 통일 과정(Der deutsche Einheitsprozess)은 유럽의 통합과 연계하여 진행되어야 한다는 내용이었다.

동독 주민은 즉각 그들의 의지를 명확히 표현했다. 12월에 들어서며 “우리는 하나의 국민이다(Wir sind ein Volk)”를 외치며 통일을 요구했다. 콜 수상은 그제서야 상황의 심각성을, 동독 주민의 진심을, 통일의 가능성을 깨닫고 드레스덴으로 달려갔다. 12월 19일 동독 주민이 구름같이 운집한 성모교회 앞에서 콜 수상은 “역사의 시간이 허락한다면 나의 목표는 우리 민족의 하나됨(통일)에 있다(Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation)”라고 애둘러 통일의 의지를 피력했다. 그때부터 서독의 통일 외교가 노련하고 진중하되 신속하게 진행되었다.

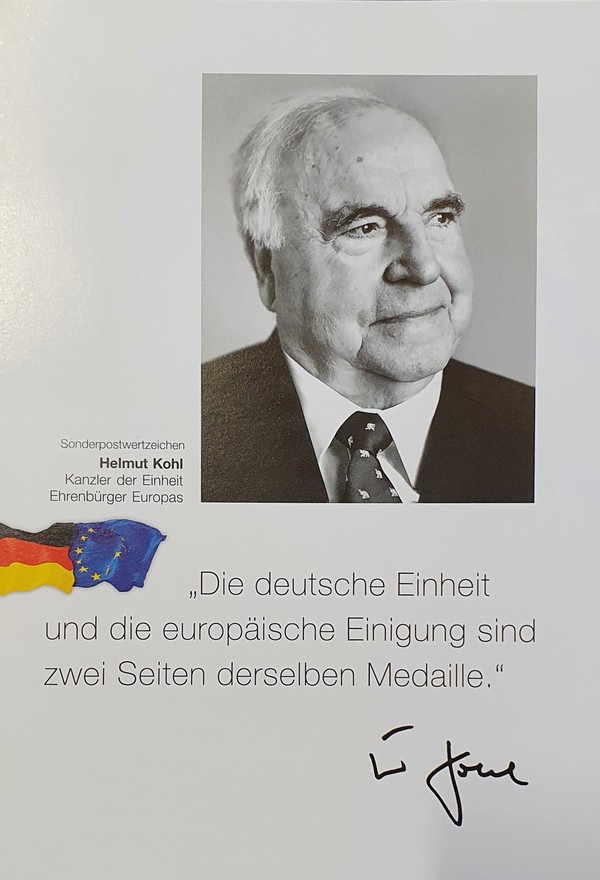

<사진>

1998년 ‘유럽의 명예시민’이 된 콜 수상을 기념하기 위해 2012년 발간된 기념우표 표지. 초대 수상 아데나워가 말한 “독일 통일과 유럽 통합은 한 동전의 양 면이다”를 몸소 실천한 정치인으로 헌증되었다. 사진=손기웅

우리의 상황은 다르다. 전쟁을 일으키지 않았고 분단될 이유가 없었다. 미국과 소련이 그들의 점령과 통치의 편의상 한반도를 38도선으로 갈랐다. 1948년의 제헌헌법 제4조는 대한민국의 영토는 한반도와 그 부속도서로 한다고 한반도 전체가 대한민국의 국토임을 명확히 하였다.

누구도 원하지 않았던 분단이 길어지자 현 헌법 제4조는 “대한민국은 통일을 지향하며, 자유민주적 기본질서에 입각한 평화적 통일 정책을 수립하고 이를 추진한다”고 통일을 국가적 사명으로 명확히 규정했다. 제66조 3항은 “대통령은 조국의 평화적 통일을 위한 성실한 의무를 진다”고 통일을 대통령의 의무로 못박았고, 대통령과 국회의원은 헌법과 국회법에 따라 조국의 평화적 통일을 성실히 수행할 것을 취임 시에 선서해야 한다. 통일부 명칭은 헌법에 따른 것이다,

통일부 이름이 남북 화해 협력과 공존을 추구하는데 걸림돌이 된다는 주장도 맞지 않다. 북한이 1991년 ‘남북기본합의서’를 채택하고, 넓은 금강산과 개성 지역을 남북 협력이란 이름 아래 개방하고 확대를 요구하고 막힌 이후에는 재개를 촉구하고, 다섯 차례에 걸쳐 정상회담을 개최하고, 셀 수 없이 진행되었던 남북한 인적 물적 교류협력은 통일부의 건재(健在) 아래 진행되었다.

북한이 남북 대화나 교류 협력에 나오는 이유는 그들의 국가 이익, 전략적 상황 판단에 의해 의한 것이지 통일부 명칭 유무와는 관계없다. 그들의 필요에 따라, 바둑에서 패싸움하듯 전술적으로 그때그때 끄집어내어 활용할 따름이다.

통일을 반드시 해야 인간다운 삶을 살 수 있다. 분단 상황에서 국력에 걸맞는 정치적 목소리를 낼 수 없고, 핵무기를 가진 북한의 남침 가능성을 완전히 막을 수 없기에 미국에 군사적으로 의존할 수밖에 없다. 경제성장의 필수 요소인 토지, 노동, 자원, 시장이 부족하고, 섬 아닌 섬에서 대륙으로 이어지는 교통로도 없이 절름발이, 한계 경제 속을 헤매야 한다. 남북 간 이념 대립에 더하여 그것으로부터 파생된 남남갈등, 21세기 지구 어느 곳에서도 찾아볼 수 없는 극한의 좌우대립을 언제까지 지속할 것인가.

국가와 민족 성장에 필수적인 통일에 대한 인식과 의지가 나날이 줄어드는 현 상황이다. 국가와 민족의 대계를 위한 통일을 설계하고 이끌어야 할 시기에 통일부의 명칭 변경을 주장하는 것이 과연 옳은 것인가. 통일을 진정으로 원하는 것인가.

통일을 해야만 하는 이유와 의지를 명확히 가슴에 새기고, 대한민국이 추구하는 가치를 근본으로 하여 통일부는 그 이름 그대로 당당하게 북한과 마주해야 한다. 본연의 임무와 소명을 제대로 한다는 전제 하에서 통일부는 통일의 그날까지 국민의 격려와 사랑으로 더욱 단단해져야 한다. 그러할 때 북한은 통일부의 명칭에 시비하지 못할 것이다.

https://www.bosik.kr/news/articleView.html?idxno=1862

통일부의 명칭을 서독식으로 바꾸자는 목소리가 가끔씩 나온다. 주로 이른바 진보 인사가 지금의 이름이 남북 대결 시절에 만들어진 것이니 화해 협력의 관계를 맺어야 할 시기에 맞지 않다는 논조를 편다.

동의하지 않는다. 독일의 상황은 우리와 크게 다르다. 전쟁을 일으켜 수천만의 인명이 살상되고, 계산될 수 없는 정신적 물적 피해를 지구 전체에 야기한 독일이 전쟁에 졌다. 그 벌로 영토가 줄고 식민지도 뺏겼다. 남은 영토도 갈기갈기 찢겼다. 전승 연합국인 미국, 영국, 프랑스, 소련은 다시는 전쟁을 일으키지 못하도록, 다시는 파시스트 군국주의(軍國主義) 국가가 되지 못하도록 독일 전체를 네 부분으로 분할하고 점령하였고, 제국의 수도 베를린도 네 조각으로 갈랐다.

이러한 상황에서 1949년 5월 23일 건국한 서독은 1990년 10월 3일 통일의 그날까지 ‘통일’(Wiedervereinigung)이라는 단어 자체를, ‘통일을 원한다는 말’을 공식적으로 사용할 수 없었다. 전승국이 징벌로 부과한 분단을 받아들이지 않는다는, 전승국의 권리를 대놓고 부정한다는 의미이기 때문이다. 통일을 가슴에 묻고, 통일을 이끌어내기 위한 고단한 길을 걸어야만 했다.

서독은 헌법에 상응하는 ‘기본법’을 만들면서 우리와 같은 통일 조항을 넣을 수 없었다. 단지 제23조에 기본법은 서독 지역 주에만 적용되고 기타 지역(동독)은 연방에 가입한 후에 효력이 발생한다, 제146조에 기본법은 독일 국민의 자유로운 결정에 따라 의결된 헌법이 효력을 발생하는 날에 효력을 상실한다고 통일 조항을 간접적으로 규정하는 데 그칠 수밖에 없었다. 1990년 통일은 제23조에 의거하였다.

서독은 정부를 구성하면서 동독 및 동서독 관계를 담당할 부처의 이름을 ‘전독일문제성(Bundesministerium für gesamtdeutsche Fragen)’이나 ‘내독관계성(Bundesministerium für innerdeutsche Beziehungen)’으로 정할 수 밖에 없었다. 우리의 통일연구원에 해당하는 산하 연구소도 ‘전독문제연구소(Gesamtdeutsches Institut - Bundesanstalt für gesamtdeutsche Aufgaben)’라 하였다.

서독이 처한 현실, 통일을 공개적으로 거론하는 데 얼마나 조심스러운가를 보여준 사례 세 가지다. 베를린 장벽이 무너진 다음날인 1989년 11월 10일 빌리 브란트 전 수상이 브란덴부르크 개선문에서 행한 연설, “함께 속한 것(민족)이 이제 함께 자란다(Jetzt wächst zusammen, was zusammen gehört)”이다. 동독 주민이 “우리가 바로 그 국민이다(Wir sind das Volk)”라는 구호로 베를린 장벽을 무너뜨린 상황에서도 독일 통일의 설계자이자 대부인 그는 ‘통일’을 말할 수 없었다.

<사진>

서거 다음해인 1993년, 브란트 탄생 80주년을 기념하여 발행된 초일봉피(初日封皮) 사진=손기웅

장벽이 무너지고 동독의 수장이 바뀌고, 동독 주민의 변화 요구 목소리가 더욱 커지는 상황에서 콜 수상이 11월 28일 연방의회에서 양 독 관계를 새롭게 규정하고 독일 문제의 해결을 위해 발표한 ‘10개항 계획’(Zehn-Punkte-Programm)에도 ‘통일한다’, ‘통일을 원한다’는 말은 없었다. 서독이 동독에 막대한 경제지원을 하고 동독이 어느 수준으로 올라서면 그때부터 연방제적 체제 구성 논의를 시작하고, 독일의 통일 과정(Der deutsche Einheitsprozess)은 유럽의 통합과 연계하여 진행되어야 한다는 내용이었다.

동독 주민은 즉각 그들의 의지를 명확히 표현했다. 12월에 들어서며 “우리는 하나의 국민이다(Wir sind ein Volk)”를 외치며 통일을 요구했다. 콜 수상은 그제서야 상황의 심각성을, 동독 주민의 진심을, 통일의 가능성을 깨닫고 드레스덴으로 달려갔다. 12월 19일 동독 주민이 구름같이 운집한 성모교회 앞에서 콜 수상은 “역사의 시간이 허락한다면 나의 목표는 우리 민족의 하나됨(통일)에 있다(Mein Ziel bleibt, wenn die geschichtliche Stunde es zulässt, die Einheit unserer Nation)”라고 애둘러 통일의 의지를 피력했다. 그때부터 서독의 통일 외교가 노련하고 진중하되 신속하게 진행되었다.

<사진>

1998년 ‘유럽의 명예시민’이 된 콜 수상을 기념하기 위해 2012년 발간된 기념우표 표지. 초대 수상 아데나워가 말한 “독일 통일과 유럽 통합은 한 동전의 양 면이다”를 몸소 실천한 정치인으로 헌증되었다. 사진=손기웅

우리의 상황은 다르다. 전쟁을 일으키지 않았고 분단될 이유가 없었다. 미국과 소련이 그들의 점령과 통치의 편의상 한반도를 38도선으로 갈랐다. 1948년의 제헌헌법 제4조는 대한민국의 영토는 한반도와 그 부속도서로 한다고 한반도 전체가 대한민국의 국토임을 명확히 하였다.

누구도 원하지 않았던 분단이 길어지자 현 헌법 제4조는 “대한민국은 통일을 지향하며, 자유민주적 기본질서에 입각한 평화적 통일 정책을 수립하고 이를 추진한다”고 통일을 국가적 사명으로 명확히 규정했다. 제66조 3항은 “대통령은 조국의 평화적 통일을 위한 성실한 의무를 진다”고 통일을 대통령의 의무로 못박았고, 대통령과 국회의원은 헌법과 국회법에 따라 조국의 평화적 통일을 성실히 수행할 것을 취임 시에 선서해야 한다. 통일부 명칭은 헌법에 따른 것이다,

통일부 이름이 남북 화해 협력과 공존을 추구하는데 걸림돌이 된다는 주장도 맞지 않다. 북한이 1991년 ‘남북기본합의서’를 채택하고, 넓은 금강산과 개성 지역을 남북 협력이란 이름 아래 개방하고 확대를 요구하고 막힌 이후에는 재개를 촉구하고, 다섯 차례에 걸쳐 정상회담을 개최하고, 셀 수 없이 진행되었던 남북한 인적 물적 교류협력은 통일부의 건재(健在) 아래 진행되었다.

북한이 남북 대화나 교류 협력에 나오는 이유는 그들의 국가 이익, 전략적 상황 판단에 의해 의한 것이지 통일부 명칭 유무와는 관계없다. 그들의 필요에 따라, 바둑에서 패싸움하듯 전술적으로 그때그때 끄집어내어 활용할 따름이다.

통일을 반드시 해야 인간다운 삶을 살 수 있다. 분단 상황에서 국력에 걸맞는 정치적 목소리를 낼 수 없고, 핵무기를 가진 북한의 남침 가능성을 완전히 막을 수 없기에 미국에 군사적으로 의존할 수밖에 없다. 경제성장의 필수 요소인 토지, 노동, 자원, 시장이 부족하고, 섬 아닌 섬에서 대륙으로 이어지는 교통로도 없이 절름발이, 한계 경제 속을 헤매야 한다. 남북 간 이념 대립에 더하여 그것으로부터 파생된 남남갈등, 21세기 지구 어느 곳에서도 찾아볼 수 없는 극한의 좌우대립을 언제까지 지속할 것인가.

국가와 민족 성장에 필수적인 통일에 대한 인식과 의지가 나날이 줄어드는 현 상황이다. 국가와 민족의 대계를 위한 통일을 설계하고 이끌어야 할 시기에 통일부의 명칭 변경을 주장하는 것이 과연 옳은 것인가. 통일을 진정으로 원하는 것인가.

통일을 해야만 하는 이유와 의지를 명확히 가슴에 새기고, 대한민국이 추구하는 가치를 근본으로 하여 통일부는 그 이름 그대로 당당하게 북한과 마주해야 한다. 본연의 임무와 소명을 제대로 한다는 전제 하에서 통일부는 통일의 그날까지 국민의 격려와 사랑으로 더욱 단단해져야 한다. 그러할 때 북한은 통일부의 명칭에 시비하지 못할 것이다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.