[손기웅의 통일문] "동독은 서독에 흡수된 것이 아니라 서독체제에 ‘편입’했다" (최보식의 언론, 2021,…

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 4,248회 작성일 21-07-22 17:13본문

[손기웅의 통일문] "동독은 서독에 흡수된 것이 아니라 서독체제에 ‘편입’했다" (최보식의 언론, 2021, 07.14)

https://www.bosik.kr/news/articleView.html?idxno=1731

이준석 국민의힘 당 대표가 바람이다. 논리적이고 막힘없이 구사하는 화려한 언변을 듣노라면 대단하다, 똑똑하다. 대한민국의 지도자로 성장할 것이란 기대를 갖는다. 이런 마음에서 논란이 될 수 있는 그의 소신을(所信) 짚어본다.

이 대표는 확고한 자유민주주의자이고, 평화통일을 주장한다. 헌법 제4조 “대한민국은 통일을 지향하며, 자유민주적 기본질서에 입각한 평화적 통일 정책을 수립하고 이를 추진한다”에 신념을 가지고 있다.

자유민주주의에 기초한 우리 체제가 북한에, 한반도 전역에 확산되는 방법은 과연 무엇일까? 무력이나 강압적 방법은 평화통일과 상충되므로 당연히 배제다.

거의 모든 북한 주민이 우리 체제에 더 많은 자유와 민주, 더 나은 인권과 복지가 있음을 인식하고, 알 뿐만 아니라 그것을 자신의 것으로 만들기 위해, 우리와 함께 하기 위해 주장하고 행동하는 길뿐이다. 그러한 상황이 북한에서 자발적으로 일어나고, 우리 사회는 물론이고 국제사회가 지지할 수 있는 방향과 경로를 통해 하나의 한반도, 완성된 대한민국, 통일을 이끌어야 한다.

이 과정을 ‘흡수통일’이라 할 수 있겠는가? 우리가 북한을 ‘외부의 물질을 안으로 빨아들인다’는 의미의 ‘흡수(吸收)’가 아니라, 그들이 선택하고 결단하고 실행하여 하나를 만든다는, 북한 체제를 스스로 반대하고 대한민국 자유민주적 이념적 정체성으로 하나가 되는 통일을 내용적으로는 흡수라 볼 수 있다하더라도 방법 혹은 형식적으로는 주민의 ‘자발적 동행(同行)’이 보다 적절한 표현이 아닐까?

독일 통일이 그렇게 진행되었다. 그런 의미에서 동독이 서독에 흡수된 것이 아니라, 동독이 서독체제에 ‘편입’(Beitritt)했다는 것이 독일 통일 형식의 정확한 표현이다.

한반도에서 자유민주적 평화통일에의 결정적 변수, 동력(動力)은 북한 주민이다. 북한 주민에 다가가 그들과 비교할 수 없이 앞선 우리 사회를 보여주고, 함께 하려는 우리의 마음을 전해주어야 한다.

우리 사회를 아는 북한 주민이 한 사람이라도 더 많게 만드는 것이 대북정책의 핵심이고, 우리와 함께 하려는 북한 주민이 한 사람이라도 더 많아지도록 하는 것이 통일정책의 초점이다.

그들의 마음을 얻어야 한다. 그것이 우리가 ‘해야 할 일’, ‘할 수 있는 일’이자 ‘통일 준비’다. ‘통일’은 북한 주민이 ‘하는 것’이고 ‘할 수 있는 것’이다.

이 대표는 저서 ‘공정한 경쟁’(2019)에서 통일의 방법이 체제 우위를 통한 흡수통일 외에 어떤 방법이 있을까 싶다, 우리가 북한과 통일을 했을 때 북한에서 받아들일 만한 요소가 있겠는가, 북한에서 우리가 재활용할 만한 게 없다고 본다, 북한의 인적 자원 중에서 남한에 흡수시킬 만한 것이 있을까, 결국 흡수통일이란 북한 체제를 지우는 것이고, 우리가 북한과 타협할 일은 없다고 하였다.

북한 주민이 이 글을 접하면 어떤 생각을 할까? 맞아 우리 사회는 아무 것도 내세울 것이 없어, 남쪽과 비교하면 남김없이 사라져야 해, 모든 것을 남쪽 것으로 바꾸고 따라야 해라고 결단할까. 그들의 삶과 인생을 통째로 부정하는 것이 과연 가능하고 옳은 방향일까?

아무리 억압받고 고통받고 유린당했던 삶이더라도 나서 자라고 산 고향, 인간관계, 사회에 애틋함과 향수가 서려 있지 않을까? 우리 스스로도 2021년의 삶과 비교할 수 없이 어렵고 불편했던 지난날에서도 그래도 아름답게 떠올리는 시간과 감정을 어느 정도 가지고 있지 않는가.

이 대표가 동서독이 합쳐졌을 때 동독적 가치가 살아남은 경우는 거의 없다고 언급하였기에 동독 사례를 소개한다. 분단 배경이나 분단 이후의 전개 과정이 우리와는 확연히 다른 독일 사례가 우리에게 그대로 적용될 수는 없다. 더구나 동독이 아무리 비민주적 독재국가였다 하더라도 북한에 비할 바는 아니다.

베를린장벽이 무너질 당시 동독의 GDP는 서독의 10.3%, 1인당 GDP는 서독의 38.7%였다. 2021년 북한이 유엔에 제출한 ‘자발적 국가보고서’에 따르면 북한의 GDP는 우리의 2.04%, 1인당 GDP는 4.2%에 불과하다. 이런 점들을 전제하면서도 의미가 있다고 여기는 독일 통일사례를 독일의 통계전문회사 ‘Statista’가 통일 이후 지속적으로 실시하고 있는 설문조사 결과를 중심으로 살펴보자.

구 동독인의 절대 다수는 통일을 긍정적으로 잘한 것으로 평가하고 있다. 2010년에 진행된 설문, 지금의 시각에서 볼 때 통일이 잘한 것인가 혹은 잘못된 것인가라는 질문에 동독인의 88%, 서독인의 82%가 긍정적으로 평가하였다. 동독인의 10%, 서독인의 15%가 부정적으로 보았다.

시간이 흘러도 줄어들기는 하나 동독인의 통일에 대한 기본적인, 긍정적인 시각은 변하지 않았다. 2014년의 설문, 개인적으로 모든 것을 종합해 볼 때 통일이 긍정적인가 부정적인가에 대한 질문에 동독인은 긍정 74% 부정 15%로 답하였다. 2019년 실시된 동일한 질문에는 60%가 긍정, 15%가 부정적으로 평가하였다. 서독인은 각각 48%와 56%가 긍정적인 반응을 보였다.

<사진>

베를린 ‘East Side 갤러리’에 전시된 베를린장벽 그림. 1989년 11월 9일 장벽이 무너질 때 자유를 향한 기대와 환희로 쏟아져 들어오는 동독 주민의 모습이다. / 손기웅

통일이 잘한 것이고 좋은 것이라는 응답에도 불구하고 그러나 동독인의 마음속에 동독체제가 완전히 부정되거나 사라진 것은 아니다. 2014년의 질문, 동독은 ‘옳지 않은 국가(Unrechtsstaat)’였는가에 동독인의 30%만이 그렇다, 57%가 그렇지 않다고 응답하였다.

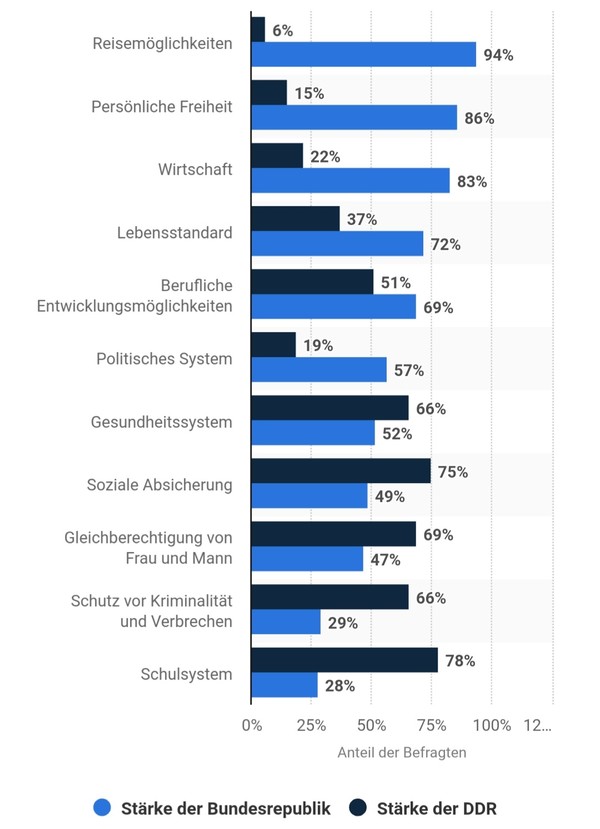

역시 2014년의 동독인 대상 설문, 현재 (통일)독일의 정치적 사회적 상황을 과거 동독과 비교할 때 어떤 분야에서 동독이 지금보다 강점을 가졌다고 평가하는가에 대해 교육 분야에서 78%가 동독의 교육체제가 낫다고 보아 28%만이 답한 서독의 교육체제를 압도하였다. 그 외 동독이 더 강점을 가졌다고 평가한 분야는 사회보장이 75:49, 성평등이 69:47, 범죄로부터의 안전이 66:29, 보건체제가 66:52 비율이었다.

<사진>

동독인 대상 설문의 답변으로 여행・개인자유・경제・생활수준・직업개발가능성・정치체제 분야에서 통일독일이 강점을 가진 것으로, 보건・사회안전・성평등・범죄로부터의 보호・교육 분야가 동독이 강점을 가진 것으로 나타났다. 푸른색: 통일독일의 강점, 검은색: 동독의 강점 출처=Statista

통일된 독일에서 더 큰 자유와 민주, 더 많은 인권과 복지를 누리면서도 동독에 대한 향수, 동독에도 좋은 점이 있었다는 회상이 여전히 남아 있는 것이다.

자유민주적 평화통일을 원한다면 북한 주민에 다가가서 그들에게 대한민국이란 희망을 주고, 그들에게 우리의 마음을 주고, 그들의 마음을 얻어야 한다. ‘흡수통일’은 이루어질 수 없고, 바람직하지도 않다. 우리에 의한 의도적인 흡수통일을 주변국이 보고만 있지 않을 가능성이 크다. 북한 주민의 자발적 선택에 의한 동행이 모두가 지지하는, 지지할 수밖에 없는 평화통일의 길이다.

통일 이후 사회통합과정에서 우리 체제의 일방적 이식(移植)이 아니라, 그들이 가진 장점과 재능이 더 큰 대한민국을 만드는데 반드시 필요하고 활용될 것이라는 인식을 북한 주민에게 주어야 한다. 실제 그렇게 되어야 한다. 최소한 남쪽에는 이미 형해화되어버린 우리의 전통 미덕이 아직도 북한에는 남아있다고 보인다. 발전, 성장이란 이름으로 너무나 물질화되어 버린 우리 사회다.

한 정치인이 아니라 제 1야당의 대표로서 보다 진중한 언행이 필요한 시기다.

https://www.bosik.kr/news/articleView.html?idxno=1731

이준석 국민의힘 당 대표가 바람이다. 논리적이고 막힘없이 구사하는 화려한 언변을 듣노라면 대단하다, 똑똑하다. 대한민국의 지도자로 성장할 것이란 기대를 갖는다. 이런 마음에서 논란이 될 수 있는 그의 소신을(所信) 짚어본다.

이 대표는 확고한 자유민주주의자이고, 평화통일을 주장한다. 헌법 제4조 “대한민국은 통일을 지향하며, 자유민주적 기본질서에 입각한 평화적 통일 정책을 수립하고 이를 추진한다”에 신념을 가지고 있다.

자유민주주의에 기초한 우리 체제가 북한에, 한반도 전역에 확산되는 방법은 과연 무엇일까? 무력이나 강압적 방법은 평화통일과 상충되므로 당연히 배제다.

거의 모든 북한 주민이 우리 체제에 더 많은 자유와 민주, 더 나은 인권과 복지가 있음을 인식하고, 알 뿐만 아니라 그것을 자신의 것으로 만들기 위해, 우리와 함께 하기 위해 주장하고 행동하는 길뿐이다. 그러한 상황이 북한에서 자발적으로 일어나고, 우리 사회는 물론이고 국제사회가 지지할 수 있는 방향과 경로를 통해 하나의 한반도, 완성된 대한민국, 통일을 이끌어야 한다.

이 과정을 ‘흡수통일’이라 할 수 있겠는가? 우리가 북한을 ‘외부의 물질을 안으로 빨아들인다’는 의미의 ‘흡수(吸收)’가 아니라, 그들이 선택하고 결단하고 실행하여 하나를 만든다는, 북한 체제를 스스로 반대하고 대한민국 자유민주적 이념적 정체성으로 하나가 되는 통일을 내용적으로는 흡수라 볼 수 있다하더라도 방법 혹은 형식적으로는 주민의 ‘자발적 동행(同行)’이 보다 적절한 표현이 아닐까?

독일 통일이 그렇게 진행되었다. 그런 의미에서 동독이 서독에 흡수된 것이 아니라, 동독이 서독체제에 ‘편입’(Beitritt)했다는 것이 독일 통일 형식의 정확한 표현이다.

한반도에서 자유민주적 평화통일에의 결정적 변수, 동력(動力)은 북한 주민이다. 북한 주민에 다가가 그들과 비교할 수 없이 앞선 우리 사회를 보여주고, 함께 하려는 우리의 마음을 전해주어야 한다.

우리 사회를 아는 북한 주민이 한 사람이라도 더 많게 만드는 것이 대북정책의 핵심이고, 우리와 함께 하려는 북한 주민이 한 사람이라도 더 많아지도록 하는 것이 통일정책의 초점이다.

그들의 마음을 얻어야 한다. 그것이 우리가 ‘해야 할 일’, ‘할 수 있는 일’이자 ‘통일 준비’다. ‘통일’은 북한 주민이 ‘하는 것’이고 ‘할 수 있는 것’이다.

이 대표는 저서 ‘공정한 경쟁’(2019)에서 통일의 방법이 체제 우위를 통한 흡수통일 외에 어떤 방법이 있을까 싶다, 우리가 북한과 통일을 했을 때 북한에서 받아들일 만한 요소가 있겠는가, 북한에서 우리가 재활용할 만한 게 없다고 본다, 북한의 인적 자원 중에서 남한에 흡수시킬 만한 것이 있을까, 결국 흡수통일이란 북한 체제를 지우는 것이고, 우리가 북한과 타협할 일은 없다고 하였다.

북한 주민이 이 글을 접하면 어떤 생각을 할까? 맞아 우리 사회는 아무 것도 내세울 것이 없어, 남쪽과 비교하면 남김없이 사라져야 해, 모든 것을 남쪽 것으로 바꾸고 따라야 해라고 결단할까. 그들의 삶과 인생을 통째로 부정하는 것이 과연 가능하고 옳은 방향일까?

아무리 억압받고 고통받고 유린당했던 삶이더라도 나서 자라고 산 고향, 인간관계, 사회에 애틋함과 향수가 서려 있지 않을까? 우리 스스로도 2021년의 삶과 비교할 수 없이 어렵고 불편했던 지난날에서도 그래도 아름답게 떠올리는 시간과 감정을 어느 정도 가지고 있지 않는가.

이 대표가 동서독이 합쳐졌을 때 동독적 가치가 살아남은 경우는 거의 없다고 언급하였기에 동독 사례를 소개한다. 분단 배경이나 분단 이후의 전개 과정이 우리와는 확연히 다른 독일 사례가 우리에게 그대로 적용될 수는 없다. 더구나 동독이 아무리 비민주적 독재국가였다 하더라도 북한에 비할 바는 아니다.

베를린장벽이 무너질 당시 동독의 GDP는 서독의 10.3%, 1인당 GDP는 서독의 38.7%였다. 2021년 북한이 유엔에 제출한 ‘자발적 국가보고서’에 따르면 북한의 GDP는 우리의 2.04%, 1인당 GDP는 4.2%에 불과하다. 이런 점들을 전제하면서도 의미가 있다고 여기는 독일 통일사례를 독일의 통계전문회사 ‘Statista’가 통일 이후 지속적으로 실시하고 있는 설문조사 결과를 중심으로 살펴보자.

구 동독인의 절대 다수는 통일을 긍정적으로 잘한 것으로 평가하고 있다. 2010년에 진행된 설문, 지금의 시각에서 볼 때 통일이 잘한 것인가 혹은 잘못된 것인가라는 질문에 동독인의 88%, 서독인의 82%가 긍정적으로 평가하였다. 동독인의 10%, 서독인의 15%가 부정적으로 보았다.

시간이 흘러도 줄어들기는 하나 동독인의 통일에 대한 기본적인, 긍정적인 시각은 변하지 않았다. 2014년의 설문, 개인적으로 모든 것을 종합해 볼 때 통일이 긍정적인가 부정적인가에 대한 질문에 동독인은 긍정 74% 부정 15%로 답하였다. 2019년 실시된 동일한 질문에는 60%가 긍정, 15%가 부정적으로 평가하였다. 서독인은 각각 48%와 56%가 긍정적인 반응을 보였다.

<사진>

베를린 ‘East Side 갤러리’에 전시된 베를린장벽 그림. 1989년 11월 9일 장벽이 무너질 때 자유를 향한 기대와 환희로 쏟아져 들어오는 동독 주민의 모습이다. / 손기웅

통일이 잘한 것이고 좋은 것이라는 응답에도 불구하고 그러나 동독인의 마음속에 동독체제가 완전히 부정되거나 사라진 것은 아니다. 2014년의 질문, 동독은 ‘옳지 않은 국가(Unrechtsstaat)’였는가에 동독인의 30%만이 그렇다, 57%가 그렇지 않다고 응답하였다.

역시 2014년의 동독인 대상 설문, 현재 (통일)독일의 정치적 사회적 상황을 과거 동독과 비교할 때 어떤 분야에서 동독이 지금보다 강점을 가졌다고 평가하는가에 대해 교육 분야에서 78%가 동독의 교육체제가 낫다고 보아 28%만이 답한 서독의 교육체제를 압도하였다. 그 외 동독이 더 강점을 가졌다고 평가한 분야는 사회보장이 75:49, 성평등이 69:47, 범죄로부터의 안전이 66:29, 보건체제가 66:52 비율이었다.

<사진>

동독인 대상 설문의 답변으로 여행・개인자유・경제・생활수준・직업개발가능성・정치체제 분야에서 통일독일이 강점을 가진 것으로, 보건・사회안전・성평등・범죄로부터의 보호・교육 분야가 동독이 강점을 가진 것으로 나타났다. 푸른색: 통일독일의 강점, 검은색: 동독의 강점 출처=Statista

통일된 독일에서 더 큰 자유와 민주, 더 많은 인권과 복지를 누리면서도 동독에 대한 향수, 동독에도 좋은 점이 있었다는 회상이 여전히 남아 있는 것이다.

자유민주적 평화통일을 원한다면 북한 주민에 다가가서 그들에게 대한민국이란 희망을 주고, 그들에게 우리의 마음을 주고, 그들의 마음을 얻어야 한다. ‘흡수통일’은 이루어질 수 없고, 바람직하지도 않다. 우리에 의한 의도적인 흡수통일을 주변국이 보고만 있지 않을 가능성이 크다. 북한 주민의 자발적 선택에 의한 동행이 모두가 지지하는, 지지할 수밖에 없는 평화통일의 길이다.

통일 이후 사회통합과정에서 우리 체제의 일방적 이식(移植)이 아니라, 그들이 가진 장점과 재능이 더 큰 대한민국을 만드는데 반드시 필요하고 활용될 것이라는 인식을 북한 주민에게 주어야 한다. 실제 그렇게 되어야 한다. 최소한 남쪽에는 이미 형해화되어버린 우리의 전통 미덕이 아직도 북한에는 남아있다고 보인다. 발전, 성장이란 이름으로 너무나 물질화되어 버린 우리 사회다.

한 정치인이 아니라 제 1야당의 대표로서 보다 진중한 언행이 필요한 시기다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.