[베를린에서 백두산으로-15] "호수 앞에 멈춘 자유, 멈추지 않은 자유행로" (매일경제, 2021.10.1…

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 2,403회 작성일 21-11-04 16:26본문

[베를린에서 백두산으로-15] "호수 앞에 멈춘 자유, 멈추지 않은 자유행로" (매일경제, 2021.10.11)

https://www.mk.co.kr/premium/special-report/view/2021/10/30909/

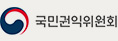

동서독 접경지역을 달리다 보면 서독으로 탈출을 시도하다 숨진 사람들을 애도하는 기억의 장소가 곳곳에 있다. 쉬락스도르프 접경박물관을 출발해 샬호수(Schaalsee)를 지나는 중 도로 옆 표지판에 눈길이 갔다. 급히 멈추고 숲속으로 난 길을 접어드니 이곳이 '그뤼네스반트(그린벨트)'임을 알리는 부엉이 표지판과 함께 사진 한 장이 담긴 안내판이 서 있다.

▲ 사진=손기웅

1986년 11월 20일 한 동독 접경수비병이 서독으로 탈출을 시도했던 현장 상황을 동독 비밀경찰인 국가안보성 '슈타지(Stasi)'가 기록한 것이다. 병사는 철조망(윗 사진의 붉은색 부분)을 넘어 호수에 뛰어들어 헤엄쳐 건너려다 아래 사진 왼쪽에 조그마하게 보이는 호수 앞에서 사살당하고 말았다. 자유까지 불과 300m를 앞두고.

철조망이 놓였던 자리에 봄꽃이 만개했다. 자유에 목숨을 걸었던 청년의 간절함이 배어 있는 듯하다. 표지판 너머로 그가 그토록 넘고자 했던 호수가 보인다.

1949년 건국 이후 동독에서는 인권 탄압, 사유재산 몰수, 일당 독재체제 구축, 강제 이주 등이 진행되면서 수많은 사람이 서독으로 건너왔다. 그 수는 1952년까지 67만5000명에 달했다.

상황이 이렇자 동독은 1952년 5월 26일부터 당시 1378㎞에 이르는 동서독 접경선에 철조망, 감시탑 등 방비시설을 설치하기 시작했다. 폭 5㎞의 차단지역, 폭 500m의 보호지대, 폭 10m의 통제지대를 설정하고, 통행증을 가진 사람만 통행이 가능했다. 동독은 공식명 '국경 계획(Aktion Grenze)', 비공식명 '독충 계획(Aktion Ungeziefer)'이란 작전을 통해 접경지역에서 신뢰할 수 없는 사람들을 배후지역으로 강제 이주시켰다.

그런데도 1961년까지 탈출자는 당시 동독 인구의 6분의 1인 270만명에 달했고, 대부분 서베를린으로의 탈출이었다. 한편 서독에서 동독으로 건너간 사람은 1961년까지 약 50만명이었다.

동독은 1961년 8월 13일 베를린장벽의 건설과 함께 전 접경선에서의 통행을 완전히 차단했다. 접경선에 이중철조망 및 폭 6m 발자국 탐지 지대를 만들었다. 접경지역 통제체제의 일원화, 접경방비시설의 체계화·과학화로 철조망·탐조등·도로차단기·벙커·감시탑·지뢰밭·차량방벽 등을 설치했다.

접경수비대의 간부 정리에 이어 접경경비 전 인력에 대한 신원조사를 진행해 이른바 '불순분자'를 솎아냈다. 공식명 '달구지국화 계획(Aktion Kornblume)', 비공식명 '요새화(Festigung)' 작전으로 접경지역 주민을 추가로 강제 이주시켰다.

1966년에는 500~1000m 간격으로 전기가 흐르는 경고울타리를 추가로 설치하고, 이중 철조망 사이에 지뢰를 부설했고, 지상감시탑을 콘크리트화하였다. 1971~1972년에는 접경장벽에 자동발사장치 SM-70을 설치해 접경지대를 '죽음의 지대(Todesstreifen)'로 요새화하였다. 그것도 모자라 인근 마을 주민들이 이러한 접경방비시설을 볼 수조차 없도록 장벽까지 세웠다.

서독으로의 탈출을 막고자 동독은 어려운 경제 속에서도 1㎞ 접경방비시설을 건설하는 데 200만 동독마르크(M) 이상을 쏟아부었으며, 1971년부터 최고 5만4000명의 국경수비대가 감시 임무를 수행했다. 여기에 비밀경찰인 국가안보성, 인민경찰, 자원봉사자 등이 추가되었다.

접경감시탑의 현대화

호수 앞에 멈춘 자유, 멈추지 않은 자유행로

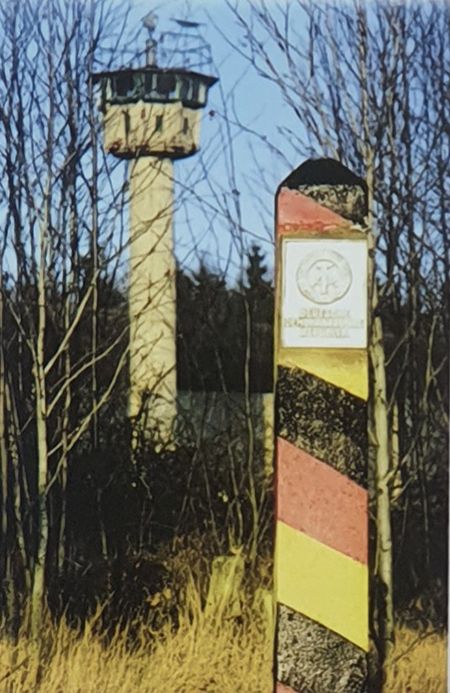

1960년대 초 동독은 접경선에 목제 감시탑을 세웠다. 기상 악화에 대비는 했으나, 안전하지 못하여 감시자가 상시 근무하지 않았다.

호수 앞에 멈춘 자유, 멈추지 않은 자유행로

1969년부터 목제 감시탑을 철거하고, 콘크리트로 둥근 지주와 각진 원형 감시실의 감시탑을 만들었다. 기초가 부실했기 때문에 나쁜 기상 조건에서는 사용되지 못했다.

호수 앞에 멈춘 자유, 멈추지 않은 자유행로

1970년대에는 탄탄한 기초공사 후 콘크리트로 사방 2m 정사각형의 감시탑을 세웠다. 높이는 지형에 따라 조정되었다. 좁은 공간이라 내부 사다리로 감시실로 올라가면 사방을 감시할 수 있는 창문에 탐조등만 장착되었다.

▲ 사진= 손기웅

1970년대 말에서 1980년대 초에 마지막 개량형으로 지휘부가 사용하는 사방 4m의 정사각형, 9m 높이의 콘크리트 감시탑이 들어섰다. 통신시설, 경고방송시설, 탐조등, 침상 등을 갖추었다. 이를 일반 감시탑(2×2)과 구별하여 지휘감시탑(Führungsstelle)이라 불렀다.

멈추지 않은 자유행과 서독의 환대

자유로의 탈출은 육지는 물론 바다와 호수 그리고 공중으로 계속되었다. 승용차나 열차에 숨어서, 강이나 바다를 헤엄쳐서, 접경통과소를 부수면서, 직접 만든 열기구나 패러글라이더를 사용하고, 배를 납치하거나 심지어 잠수함을 만들어서 차단된 분단선을 결사적으로 넘고자 했다. 성공한 예도 있지만 1만1000명 이상이 목숨을 잃었고 1만명 이상이 투옥되었다.

▲ 통일 31주년을 하루 앞둔 2021년 10월 2일, 브란덴부르크 개선문 앞에 모셔진 탈출 희생자들의 추모판에 꽃송이가 놓였다 / 사진=손기웅

서독이 목숨을 걸고 자유를 찾아 탈출한 이들을 다시 동독으로 돌려보냈다면, 자유의 행렬은 멈추었을 것이다. 서독은 이들을 '기본법'에 입각하여 독일 국민으로 동일하게 대우하였다. 동독 주민에게 희망을 가지게 하였다.

https://www.mk.co.kr/premium/special-report/view/2021/10/30909/

동서독 접경지역을 달리다 보면 서독으로 탈출을 시도하다 숨진 사람들을 애도하는 기억의 장소가 곳곳에 있다. 쉬락스도르프 접경박물관을 출발해 샬호수(Schaalsee)를 지나는 중 도로 옆 표지판에 눈길이 갔다. 급히 멈추고 숲속으로 난 길을 접어드니 이곳이 '그뤼네스반트(그린벨트)'임을 알리는 부엉이 표지판과 함께 사진 한 장이 담긴 안내판이 서 있다.

▲ 사진=손기웅

1986년 11월 20일 한 동독 접경수비병이 서독으로 탈출을 시도했던 현장 상황을 동독 비밀경찰인 국가안보성 '슈타지(Stasi)'가 기록한 것이다. 병사는 철조망(윗 사진의 붉은색 부분)을 넘어 호수에 뛰어들어 헤엄쳐 건너려다 아래 사진 왼쪽에 조그마하게 보이는 호수 앞에서 사살당하고 말았다. 자유까지 불과 300m를 앞두고.

철조망이 놓였던 자리에 봄꽃이 만개했다. 자유에 목숨을 걸었던 청년의 간절함이 배어 있는 듯하다. 표지판 너머로 그가 그토록 넘고자 했던 호수가 보인다.

1949년 건국 이후 동독에서는 인권 탄압, 사유재산 몰수, 일당 독재체제 구축, 강제 이주 등이 진행되면서 수많은 사람이 서독으로 건너왔다. 그 수는 1952년까지 67만5000명에 달했다.

상황이 이렇자 동독은 1952년 5월 26일부터 당시 1378㎞에 이르는 동서독 접경선에 철조망, 감시탑 등 방비시설을 설치하기 시작했다. 폭 5㎞의 차단지역, 폭 500m의 보호지대, 폭 10m의 통제지대를 설정하고, 통행증을 가진 사람만 통행이 가능했다. 동독은 공식명 '국경 계획(Aktion Grenze)', 비공식명 '독충 계획(Aktion Ungeziefer)'이란 작전을 통해 접경지역에서 신뢰할 수 없는 사람들을 배후지역으로 강제 이주시켰다.

그런데도 1961년까지 탈출자는 당시 동독 인구의 6분의 1인 270만명에 달했고, 대부분 서베를린으로의 탈출이었다. 한편 서독에서 동독으로 건너간 사람은 1961년까지 약 50만명이었다.

동독은 1961년 8월 13일 베를린장벽의 건설과 함께 전 접경선에서의 통행을 완전히 차단했다. 접경선에 이중철조망 및 폭 6m 발자국 탐지 지대를 만들었다. 접경지역 통제체제의 일원화, 접경방비시설의 체계화·과학화로 철조망·탐조등·도로차단기·벙커·감시탑·지뢰밭·차량방벽 등을 설치했다.

접경수비대의 간부 정리에 이어 접경경비 전 인력에 대한 신원조사를 진행해 이른바 '불순분자'를 솎아냈다. 공식명 '달구지국화 계획(Aktion Kornblume)', 비공식명 '요새화(Festigung)' 작전으로 접경지역 주민을 추가로 강제 이주시켰다.

1966년에는 500~1000m 간격으로 전기가 흐르는 경고울타리를 추가로 설치하고, 이중 철조망 사이에 지뢰를 부설했고, 지상감시탑을 콘크리트화하였다. 1971~1972년에는 접경장벽에 자동발사장치 SM-70을 설치해 접경지대를 '죽음의 지대(Todesstreifen)'로 요새화하였다. 그것도 모자라 인근 마을 주민들이 이러한 접경방비시설을 볼 수조차 없도록 장벽까지 세웠다.

서독으로의 탈출을 막고자 동독은 어려운 경제 속에서도 1㎞ 접경방비시설을 건설하는 데 200만 동독마르크(M) 이상을 쏟아부었으며, 1971년부터 최고 5만4000명의 국경수비대가 감시 임무를 수행했다. 여기에 비밀경찰인 국가안보성, 인민경찰, 자원봉사자 등이 추가되었다.

접경감시탑의 현대화

호수 앞에 멈춘 자유, 멈추지 않은 자유행로

1960년대 초 동독은 접경선에 목제 감시탑을 세웠다. 기상 악화에 대비는 했으나, 안전하지 못하여 감시자가 상시 근무하지 않았다.

호수 앞에 멈춘 자유, 멈추지 않은 자유행로

1969년부터 목제 감시탑을 철거하고, 콘크리트로 둥근 지주와 각진 원형 감시실의 감시탑을 만들었다. 기초가 부실했기 때문에 나쁜 기상 조건에서는 사용되지 못했다.

호수 앞에 멈춘 자유, 멈추지 않은 자유행로

1970년대에는 탄탄한 기초공사 후 콘크리트로 사방 2m 정사각형의 감시탑을 세웠다. 높이는 지형에 따라 조정되었다. 좁은 공간이라 내부 사다리로 감시실로 올라가면 사방을 감시할 수 있는 창문에 탐조등만 장착되었다.

▲ 사진= 손기웅

1970년대 말에서 1980년대 초에 마지막 개량형으로 지휘부가 사용하는 사방 4m의 정사각형, 9m 높이의 콘크리트 감시탑이 들어섰다. 통신시설, 경고방송시설, 탐조등, 침상 등을 갖추었다. 이를 일반 감시탑(2×2)과 구별하여 지휘감시탑(Führungsstelle)이라 불렀다.

멈추지 않은 자유행과 서독의 환대

자유로의 탈출은 육지는 물론 바다와 호수 그리고 공중으로 계속되었다. 승용차나 열차에 숨어서, 강이나 바다를 헤엄쳐서, 접경통과소를 부수면서, 직접 만든 열기구나 패러글라이더를 사용하고, 배를 납치하거나 심지어 잠수함을 만들어서 차단된 분단선을 결사적으로 넘고자 했다. 성공한 예도 있지만 1만1000명 이상이 목숨을 잃었고 1만명 이상이 투옥되었다.

▲ 통일 31주년을 하루 앞둔 2021년 10월 2일, 브란덴부르크 개선문 앞에 모셔진 탈출 희생자들의 추모판에 꽃송이가 놓였다 / 사진=손기웅

서독이 목숨을 걸고 자유를 찾아 탈출한 이들을 다시 동독으로 돌려보냈다면, 자유의 행렬은 멈추었을 것이다. 서독은 이들을 '기본법'에 입각하여 독일 국민으로 동일하게 대우하였다. 동독 주민에게 희망을 가지게 하였다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.