[베를린에서 백두산으로-44] "리틀 베를린' 뫼드라로이트 (하)" (매일경제프리미엄, 2022.05.02)

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 2,698회 작성일 22-05-16 11:49본문

[베를린에서 백두산으로-44] "리틀 베를린' 뫼드라로이트 (하)" (매일경제프리미엄, 2022.05.02)

https://www.mk.co.kr/premium/life/view/2022/05/31852/

다시 하나가 된 뫼드라로이트 마을을 구석구석 돌아본다. 박근혜정부 시기 'DMZ세계평화공원' 구상이 국가전략으로 논의되었을 때 가장 먼저 떠올린 곳이다. DMZ 내 군사분계선을 통과하는 실개천을 찾아 그 남북으로 작은 마을을 조성하고, 통일을 염원하고 통일을 준비하면서 평화의 중요성을 전 세계에 알리려는 공원이다. 이때 '평화'는 한때 적대했던 인간 간은 물론이고, 인간에 의해 초토화되었다 다시 스스로의 생명력으로 살아난 인간과 자연과의 평화도 포함하는 개념이다.

통일교

마을의 상징은 중심에 위치한 다리다. 마을을 갈랐던 탄바흐 실개천에 통일 직후 동서쪽 마을 주민이 한마음으로 놓았다. 먼 분단국에서 온 필자의 권한으로 '통일교'라 이름 지었다. 다음 방문 시 '통일교'라 한글로 적은 명판을 마을에 기증하여 다리에 붙이고, 먼저 찾은 통일이 한반도에도 하루빨리 이루어지도록 함께 기원하고자 한다.

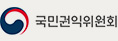

▲ 검은 선이 마을을 갈랐던 탄바흐 실개천, 아래가 서독 바이에른 쪽으로 우측이 실내박물관이고 윗부분이 동독 튀링겐 쪽 야외박물관으로 작은 점이 입구다. 그 앞이 마을의 상징 통일교다. / 사진=손기웅

▲ 통일교에서 선 동아대학교 강동완 교수, 1,393㎞ 전 일정을 함께하며 의미 있는 장소와 순간을 사진으로 기록하여주었다. / 사진=손기웅

베를린장벽 붕괴 30년

▲ 베를린장벽 붕괴 30주년인 2019년 11월 9일 세워진 기념비, 이름 없는 영웅 수만 명의 투쟁과 희생에 의한 평화혁명으로 동독공산당 독재 권력이 장벽을 열 수밖에 없었다고 적었다. 마을에서 뜯어진 콘크리트장벽을 비석 받침돌로 삼았다. / 사진=손기웅

통일 30년

▲ 예명이 Alexsandoro인 작가 프랑크 고루스(Frank Gorus)가 만든 ‘독일통일 30년’이란 작품이다. 세 개의 구성 부분은 각기 통일 10년을 뜻하고, 독일민족의 평화적 통합과 번영에 바탕이 되는 유럽연합(EU)의 상징을 중앙에 놓았다. 뒷 건물이 실내박물관이고 앞으로 지자체 선거 홍보물이 붙었다, 민주주의다. / 사진=손기웅

통일 수상 콜

▲ 통일을 이끌어낸 역사적인 헌신을 기리며 헬무트 콜 수상에게 바쳐진 기념비가 통일교 옆에 동독마을을 바라보며 세워졌다. 찢어진 국토와 민족을 하나로 결합했다는 의미일까? / 사진=손기웅

야외박물관

▲ 야외박물관 입구로 분단 시기 동독이 구축한 군사시설, 탈출방비시설이 원형으로 보존되어 있다. / 사진=손기웅

▲ 우측의 서독 마을을 마주보며 콘크리트장벽을 세우고 그 뒤로 또 철조망장벽을 세웠다. 갈고리를 걸어 탈출하지 못하도록 윗부분을 둥글게 만들었다. / 사진=손기웅

▲ 콘크리트장벽 통문을 나와 동독군은 왼쪽 아래 사진과 같이 실개천까지 와서 순찰하였다. '조심, 개천 중간이 경계선'이라고 서독이 세운 표지판이 지금도 서 있다. 풍력발전기를 빼곤 당시 그대로의 서독 동네를 보며 동독 병사는 무슨 생각을 했을까?

▲ 콘크리트감시탑과 창문에서 본 서독 마을. 비난해야만 했던 자본주의체제에 더 많은 자유와 민주, 인권과 복지가 있었음을 병사들은 분명히 느낄 수 있었다.

▲ 또 하나의 장벽으로 1960년대에 군견이 투입되었다. 군견은 약 80m 길이, 높이 1.5m의 줄에 묶여 이동이 가동하도록 했다(윗 사진). 동독은 1980년대 중반 아예 철조망과 통제지역 사이에 수백 m 길이의 개통로를 만들어 군견이 자유롭게 뛰도록 했다. '개장벽'이 하나 더 생긴 셈이다(아래 사진).

▲ 동독 마을 뒤쪽 얕은 언덕 위에 포문이 서독을 노리는 소련제 탱크가 당시 모습대로 전시되어 있다. / 사진=손기웅

1953년 6월 17일의 옥동자

1990년 6월 17일 마을 동독 쪽 연못 앞에 제거된 철조망장벽 조각을 세우고, "과거를 아는 자만이 현재를 이해할 것이다"를 넣은 콘크리트장벽 철거 작업 그림을 걸었다. 6월 17일은 1953년 동독에서 공산 독재체제를 반대하는 인민봉기가 일어난 날이다. 1954년부터 이 날을 서독은 1990년 10월 3일 통일이 될 때까지 '독일 통일의 날(Tag der deutschen Einheit)'로 명명하고 국가추념일로 정했다(베를린에서 백두산으로-8: "6월 17일 동베를린 인민봉기와 서독의 선택" 참조).

▲ 1953년 6월 17일의 꿈은 이루어졌다. / 사진=손기웅

서독 감시오두막

▲ 서독의 접경수비대가 접경지역 감시에 사용했던 오두막과 당시 상황, 탁자와 겨울용 화로가 전부였다. 철통같았던 동독의 탈출방지시설물과 대조가 된다. / 사진=손기웅

▲ 접경박물관을 찾은 독일 청소년, 동독 서독 구분 없이 하나 된 조국의 미래다. / 사진=강동완

▲ 한반도 장벽이 무너지길 소망했던 2011년 5월 14일, 10년이 더 지나고 한반도의 겨울은 더 혹독해졌다.

https://www.mk.co.kr/premium/life/view/2022/05/31852/

다시 하나가 된 뫼드라로이트 마을을 구석구석 돌아본다. 박근혜정부 시기 'DMZ세계평화공원' 구상이 국가전략으로 논의되었을 때 가장 먼저 떠올린 곳이다. DMZ 내 군사분계선을 통과하는 실개천을 찾아 그 남북으로 작은 마을을 조성하고, 통일을 염원하고 통일을 준비하면서 평화의 중요성을 전 세계에 알리려는 공원이다. 이때 '평화'는 한때 적대했던 인간 간은 물론이고, 인간에 의해 초토화되었다 다시 스스로의 생명력으로 살아난 인간과 자연과의 평화도 포함하는 개념이다.

통일교

마을의 상징은 중심에 위치한 다리다. 마을을 갈랐던 탄바흐 실개천에 통일 직후 동서쪽 마을 주민이 한마음으로 놓았다. 먼 분단국에서 온 필자의 권한으로 '통일교'라 이름 지었다. 다음 방문 시 '통일교'라 한글로 적은 명판을 마을에 기증하여 다리에 붙이고, 먼저 찾은 통일이 한반도에도 하루빨리 이루어지도록 함께 기원하고자 한다.

▲ 검은 선이 마을을 갈랐던 탄바흐 실개천, 아래가 서독 바이에른 쪽으로 우측이 실내박물관이고 윗부분이 동독 튀링겐 쪽 야외박물관으로 작은 점이 입구다. 그 앞이 마을의 상징 통일교다. / 사진=손기웅

▲ 통일교에서 선 동아대학교 강동완 교수, 1,393㎞ 전 일정을 함께하며 의미 있는 장소와 순간을 사진으로 기록하여주었다. / 사진=손기웅

베를린장벽 붕괴 30년

▲ 베를린장벽 붕괴 30주년인 2019년 11월 9일 세워진 기념비, 이름 없는 영웅 수만 명의 투쟁과 희생에 의한 평화혁명으로 동독공산당 독재 권력이 장벽을 열 수밖에 없었다고 적었다. 마을에서 뜯어진 콘크리트장벽을 비석 받침돌로 삼았다. / 사진=손기웅

통일 30년

▲ 예명이 Alexsandoro인 작가 프랑크 고루스(Frank Gorus)가 만든 ‘독일통일 30년’이란 작품이다. 세 개의 구성 부분은 각기 통일 10년을 뜻하고, 독일민족의 평화적 통합과 번영에 바탕이 되는 유럽연합(EU)의 상징을 중앙에 놓았다. 뒷 건물이 실내박물관이고 앞으로 지자체 선거 홍보물이 붙었다, 민주주의다. / 사진=손기웅

통일 수상 콜

▲ 통일을 이끌어낸 역사적인 헌신을 기리며 헬무트 콜 수상에게 바쳐진 기념비가 통일교 옆에 동독마을을 바라보며 세워졌다. 찢어진 국토와 민족을 하나로 결합했다는 의미일까? / 사진=손기웅

야외박물관

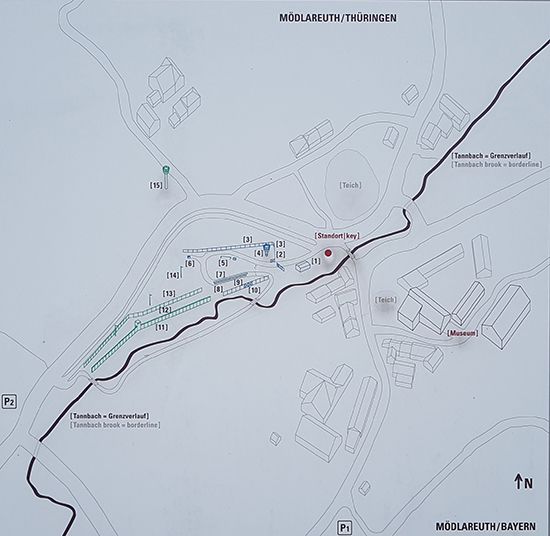

▲ 야외박물관 입구로 분단 시기 동독이 구축한 군사시설, 탈출방비시설이 원형으로 보존되어 있다. / 사진=손기웅

▲ 우측의 서독 마을을 마주보며 콘크리트장벽을 세우고 그 뒤로 또 철조망장벽을 세웠다. 갈고리를 걸어 탈출하지 못하도록 윗부분을 둥글게 만들었다. / 사진=손기웅

▲ 콘크리트장벽 통문을 나와 동독군은 왼쪽 아래 사진과 같이 실개천까지 와서 순찰하였다. '조심, 개천 중간이 경계선'이라고 서독이 세운 표지판이 지금도 서 있다. 풍력발전기를 빼곤 당시 그대로의 서독 동네를 보며 동독 병사는 무슨 생각을 했을까?

▲ 콘크리트감시탑과 창문에서 본 서독 마을. 비난해야만 했던 자본주의체제에 더 많은 자유와 민주, 인권과 복지가 있었음을 병사들은 분명히 느낄 수 있었다.

▲ 또 하나의 장벽으로 1960년대에 군견이 투입되었다. 군견은 약 80m 길이, 높이 1.5m의 줄에 묶여 이동이 가동하도록 했다(윗 사진). 동독은 1980년대 중반 아예 철조망과 통제지역 사이에 수백 m 길이의 개통로를 만들어 군견이 자유롭게 뛰도록 했다. '개장벽'이 하나 더 생긴 셈이다(아래 사진).

▲ 동독 마을 뒤쪽 얕은 언덕 위에 포문이 서독을 노리는 소련제 탱크가 당시 모습대로 전시되어 있다. / 사진=손기웅

1953년 6월 17일의 옥동자

1990년 6월 17일 마을 동독 쪽 연못 앞에 제거된 철조망장벽 조각을 세우고, "과거를 아는 자만이 현재를 이해할 것이다"를 넣은 콘크리트장벽 철거 작업 그림을 걸었다. 6월 17일은 1953년 동독에서 공산 독재체제를 반대하는 인민봉기가 일어난 날이다. 1954년부터 이 날을 서독은 1990년 10월 3일 통일이 될 때까지 '독일 통일의 날(Tag der deutschen Einheit)'로 명명하고 국가추념일로 정했다(베를린에서 백두산으로-8: "6월 17일 동베를린 인민봉기와 서독의 선택" 참조).

▲ 1953년 6월 17일의 꿈은 이루어졌다. / 사진=손기웅

서독 감시오두막

▲ 서독의 접경수비대가 접경지역 감시에 사용했던 오두막과 당시 상황, 탁자와 겨울용 화로가 전부였다. 철통같았던 동독의 탈출방지시설물과 대조가 된다. / 사진=손기웅

▲ 접경박물관을 찾은 독일 청소년, 동독 서독 구분 없이 하나 된 조국의 미래다. / 사진=강동완

▲ 한반도 장벽이 무너지길 소망했던 2011년 5월 14일, 10년이 더 지나고 한반도의 겨울은 더 혹독해졌다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.