[베를린에서 백두산으로 - 43] "'리틀 베를린' 뫼드라로이트 (상)" (매경프리미엄, 2022.04.25…

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 2,679회 작성일 22-04-29 19:13본문

[베를린에서 백두산으로 - 43] "'리틀 베를린' 뫼드라로이트 (상)" (매경프리미엄, 2022.04.25)

https://www.mk.co.kr/premium/special-report/view/2022/04/31819/

'작은 베를린(Little Berlin)' 뫼드라로이트(Mödlareuth)에 들어서자 흰 장벽이 눈을 막는다. 독일 분단을 가장 집약적으로, 이산의 아픔을 가장 상징적으로 보여주는 곳이다. 40여 가구의 작은 마을이 어린이도 뛰어넘을 수 있는 실개천 탄바흐(Tannbach)를 사이에 두고 동서독으로 갈라졌다.

▲ 평화로운 자연 속에 결코 평화롭지 않았던 40여 년 / 사진=손기웅

▲ 마을을 가른 탄바흐 실개천, 좌측이 서독 / 사진=강동완·손기웅

날벼락처럼 떨어진 비참하고도 아픈 40여 년이었다. 통일 이후 접경선을 사이에 두고 마을 서독 쪽에는 실내박물관, 동독 쪽에는 야외박물관의 '뫼드라로이트 독-독 박물관(Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth)'이 조성되었다.

▲ 접경선 아래 서독쪽 연못 우측의 실내박물관, 위 동독쪽 연못 좌측의 야외박물관을 보여주는 미니어처 / 사진=손기웅

전쟁이 끝난 후 마을이 미군과 소련군 점령지로 나뉘었지만, 통행증이 있으면 실개천 건너편으로 갈 수 있었다. 1952년 5월 26일 동독이 통과 금지령을 발표하고 장벽을 세우면서 상황은 돌변했다. 장벽은 철조망에서 목책으로, 다시 콘크리트로 마을을 완전히 두 동강 냈다. 통과소도 없어 37년 동안 합법적 방법으로는 오갈 수 없었다. 친척도, 친지도 바라볼 수조차 없는 작은 마을공동체는 풍비박산 났다.

▲ 1946년 7월 26일 미·소 점령시기 마을 모습, 실개천을 사이에 두고 보고 말하고 건널 수 있는 ‘그나마 행복했던 시절’이었다. / 사진= Museum Mödlareuth

동독은 1952년 나무 울타리장벽을 세웠으나 1962년 2중 철조망장벽으로 바꾸었다. 그것도 불안해 1964년 콘크리트와 나무로 장벽을 만들고 위에 철창을 꽂았다. 1966년에는 700m 길이 콘크리트장벽으로 확실하게 마을을 갈랐다.

동독은 방벽시설을 조성하고, 10m 이내 접근자를 사살해도 좋다는 명령도 내렸다. 경계선을 따라 폭 500m의 방어시설과 함께, 5㎞에 이르는 통제구역도 만들었다. 반대로 서독 쪽에서는 동독 쪽을 보려는 관광객이 밀어닥쳤다. 담벼락 하나를 사이에 두고 바라만 볼 뿐이었다. 동쪽에서는 서쪽으로 인사를 건네는 것도, 심지어 윙크도 금지했다.

▲ 마을 장벽의 변천(1952, 1962, 1964, 1966) / 사진=Museum Mödlareuth

1989년 11월 9일 베를린장벽이 붕괴되었으나 작은 베를린 장벽은 요지부동이었다. 벽을 사이에 두고 횃불과 초를 든 동서의 마을 주민들이 서로의 마음을 소리쳐 전할 뿐이었다. 12월 7일 콘크리트를 부수어 5m 폭 통로가 만들어지고, 마침내 12월 9일 오전 8시가 지나자마자 양쪽 동장을 앞세우고 주민들은 감격의 상봉을 하고 판이한 두 세계를 방문할 수 있었다.

통일은 되었지만 분단은 여전하다. 통일 전과 마찬가지로 서독 마을은 바이에른주, 동독 마을은 튀링겐주에 속해 행정구역상 분단이 그대로 유지되고 있다.

▲ 마침내 열리고 부서지는 장벽, 자유다. / 사진=Museum Mödlareuth

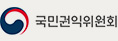

▲ 1978년, 베를린장벽 붕괴 직전 1989년 그리고 현재, 건너편 동독 집들은 변함이 없다. 맨 아래 사진 집 벽에 이곳이 이제는 접경지가 아니라 독일의 중심이라는 안내판이 붙었다. / 사진=Museum Mödlareuth·손기웅

실내박물관

1층은 분단 상황, 장벽 붕괴와 통일 과정을 보여주는 영상관이다. 2층에는 동서독 접경선 1393㎞ 가운데 주요 접경지 상황을 사진으로 비교하여 보여준다. 뫼드라로이트 마을의 분단사, 탈출의 상황과 유물, 분단과 통일을 형상화한 작품 등이 전시돼 있다.

▲ 동독 쪽에서 바라본 서독 마을, 흰색 건물이 실내박물관 / 사진=손기웅

▲ 철조망장벽을 타 넘기 위해 탈출자들이 직접 만든 신발 깔창, 야외박물관 철조망장벽에서 안내원이 시범을 보여준다. / 사진=손기웅

▲ 승용차 지붕에 사다리를 대고 찾은 자유, 전시된 당시의 사다리 / 사진=손기웅

▲ 40여 년 억눌렸던 마음을 대변하듯 장벽을 뚫는 1989년 11월 9일 번호판의 동독국민차 ‘트라비’, 주위에 전시된 인근 접경도시들의 분단 상황 / 사진=손기웅

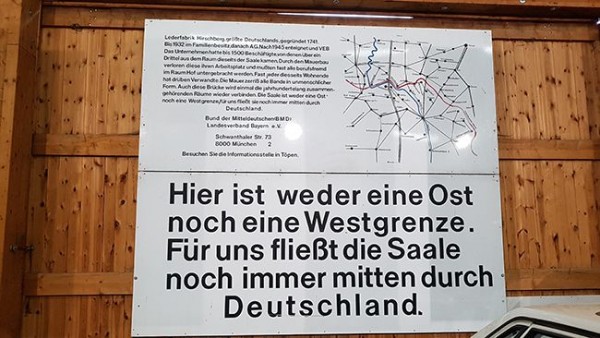

창고를 개조하여 만든 실내박물관 별관에는 분단 시 동서독이 사용한 30여 대의 다양한 차량이 있다. 뫼드라로이트 인근에는 잘레(Saale)강이 흐른다. 분단 시기 잘레강 다리 앞에 서독은 "이 다리도 언젠가는 수백 년 동안 함께했던 이 지역을 다시 결합시킬 것이다. 잘레강은 동쪽 경계선도 서쪽 경계선도 아니고, 우리에게는 항상 독일의 중심을 흐르는 강일 뿐이다"라는 통일염원 표지판을 세웠다.

▲ 별관 벽에 전시된 자알강 다리 앞 통일염원표지판, 지도의 붉은 선이 접경선이고 푸른 선이 자알강 / 사진=손기웅

▲ 가장 짧지만 가장 멀었던 다리와 자유를 가슴에 담는 동행한 인제군 최용순 PD / 사진=손기웅

https://www.mk.co.kr/premium/special-report/view/2022/04/31819/

'작은 베를린(Little Berlin)' 뫼드라로이트(Mödlareuth)에 들어서자 흰 장벽이 눈을 막는다. 독일 분단을 가장 집약적으로, 이산의 아픔을 가장 상징적으로 보여주는 곳이다. 40여 가구의 작은 마을이 어린이도 뛰어넘을 수 있는 실개천 탄바흐(Tannbach)를 사이에 두고 동서독으로 갈라졌다.

▲ 평화로운 자연 속에 결코 평화롭지 않았던 40여 년 / 사진=손기웅

▲ 마을을 가른 탄바흐 실개천, 좌측이 서독 / 사진=강동완·손기웅

날벼락처럼 떨어진 비참하고도 아픈 40여 년이었다. 통일 이후 접경선을 사이에 두고 마을 서독 쪽에는 실내박물관, 동독 쪽에는 야외박물관의 '뫼드라로이트 독-독 박물관(Deutsch-Deutsches Museum Mödlareuth)'이 조성되었다.

▲ 접경선 아래 서독쪽 연못 우측의 실내박물관, 위 동독쪽 연못 좌측의 야외박물관을 보여주는 미니어처 / 사진=손기웅

전쟁이 끝난 후 마을이 미군과 소련군 점령지로 나뉘었지만, 통행증이 있으면 실개천 건너편으로 갈 수 있었다. 1952년 5월 26일 동독이 통과 금지령을 발표하고 장벽을 세우면서 상황은 돌변했다. 장벽은 철조망에서 목책으로, 다시 콘크리트로 마을을 완전히 두 동강 냈다. 통과소도 없어 37년 동안 합법적 방법으로는 오갈 수 없었다. 친척도, 친지도 바라볼 수조차 없는 작은 마을공동체는 풍비박산 났다.

▲ 1946년 7월 26일 미·소 점령시기 마을 모습, 실개천을 사이에 두고 보고 말하고 건널 수 있는 ‘그나마 행복했던 시절’이었다. / 사진= Museum Mödlareuth

동독은 1952년 나무 울타리장벽을 세웠으나 1962년 2중 철조망장벽으로 바꾸었다. 그것도 불안해 1964년 콘크리트와 나무로 장벽을 만들고 위에 철창을 꽂았다. 1966년에는 700m 길이 콘크리트장벽으로 확실하게 마을을 갈랐다.

동독은 방벽시설을 조성하고, 10m 이내 접근자를 사살해도 좋다는 명령도 내렸다. 경계선을 따라 폭 500m의 방어시설과 함께, 5㎞에 이르는 통제구역도 만들었다. 반대로 서독 쪽에서는 동독 쪽을 보려는 관광객이 밀어닥쳤다. 담벼락 하나를 사이에 두고 바라만 볼 뿐이었다. 동쪽에서는 서쪽으로 인사를 건네는 것도, 심지어 윙크도 금지했다.

▲ 마을 장벽의 변천(1952, 1962, 1964, 1966) / 사진=Museum Mödlareuth

1989년 11월 9일 베를린장벽이 붕괴되었으나 작은 베를린 장벽은 요지부동이었다. 벽을 사이에 두고 횃불과 초를 든 동서의 마을 주민들이 서로의 마음을 소리쳐 전할 뿐이었다. 12월 7일 콘크리트를 부수어 5m 폭 통로가 만들어지고, 마침내 12월 9일 오전 8시가 지나자마자 양쪽 동장을 앞세우고 주민들은 감격의 상봉을 하고 판이한 두 세계를 방문할 수 있었다.

통일은 되었지만 분단은 여전하다. 통일 전과 마찬가지로 서독 마을은 바이에른주, 동독 마을은 튀링겐주에 속해 행정구역상 분단이 그대로 유지되고 있다.

▲ 마침내 열리고 부서지는 장벽, 자유다. / 사진=Museum Mödlareuth

▲ 1978년, 베를린장벽 붕괴 직전 1989년 그리고 현재, 건너편 동독 집들은 변함이 없다. 맨 아래 사진 집 벽에 이곳이 이제는 접경지가 아니라 독일의 중심이라는 안내판이 붙었다. / 사진=Museum Mödlareuth·손기웅

실내박물관

1층은 분단 상황, 장벽 붕괴와 통일 과정을 보여주는 영상관이다. 2층에는 동서독 접경선 1393㎞ 가운데 주요 접경지 상황을 사진으로 비교하여 보여준다. 뫼드라로이트 마을의 분단사, 탈출의 상황과 유물, 분단과 통일을 형상화한 작품 등이 전시돼 있다.

▲ 동독 쪽에서 바라본 서독 마을, 흰색 건물이 실내박물관 / 사진=손기웅

▲ 철조망장벽을 타 넘기 위해 탈출자들이 직접 만든 신발 깔창, 야외박물관 철조망장벽에서 안내원이 시범을 보여준다. / 사진=손기웅

▲ 승용차 지붕에 사다리를 대고 찾은 자유, 전시된 당시의 사다리 / 사진=손기웅

▲ 40여 년 억눌렸던 마음을 대변하듯 장벽을 뚫는 1989년 11월 9일 번호판의 동독국민차 ‘트라비’, 주위에 전시된 인근 접경도시들의 분단 상황 / 사진=손기웅

창고를 개조하여 만든 실내박물관 별관에는 분단 시 동서독이 사용한 30여 대의 다양한 차량이 있다. 뫼드라로이트 인근에는 잘레(Saale)강이 흐른다. 분단 시기 잘레강 다리 앞에 서독은 "이 다리도 언젠가는 수백 년 동안 함께했던 이 지역을 다시 결합시킬 것이다. 잘레강은 동쪽 경계선도 서쪽 경계선도 아니고, 우리에게는 항상 독일의 중심을 흐르는 강일 뿐이다"라는 통일염원 표지판을 세웠다.

▲ 별관 벽에 전시된 자알강 다리 앞 통일염원표지판, 지도의 붉은 선이 접경선이고 푸른 선이 자알강 / 사진=손기웅

▲ 가장 짧지만 가장 멀었던 다리와 자유를 가슴에 담는 동행한 인제군 최용순 PD / 사진=손기웅

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.