[베를린에서 백두산으로 - 38] "자작나무십자가와 산 자" (매경프리미엄, 2022.03.21)

페이지 정보

작성자 최고관리자 댓글 0건 조회 2,694회 작성일 22-03-30 14:44본문

[베를린에서 백두산으로 - 38] "자작나무십자가와 산 자" (매경프리미엄, 2022.03.21)

https://www.mk.co.kr/premium/special-report/view/2022/03/31660/

냉전 시기 북대서양조약기구(NATO)와 바르샤바조약기구(WTO)가 전면적으로 대립했다. 독일 땅에서만 약 130만 병력이 대치했고, 서독과 동독은 그 각각의 최전선이었다. '포인트 알파(Point Alpha)'는 서독 내 최전방 미군 기지였다. 접경박물관이 된 이곳 입구에서 마주해야 하는 자작나무십자가.

<사진>

▲ NATO와 WTO 군사력 대치 상황도 / 사진=손기웅

1975년 12월 25일 새벽, 포인트 알파에 크리스마스의 기쁨이 이어지고 있었다. 그 순간 감시망루 바로 건너편 동독 국경 철조망에 총성이 울렸다.

이브 밤부터 숨을 죽이며 기회를 노리던 두 사람이 장벽으로 달려가 철조망에 매달렸다. 장벽에 설치된 자동살인기계(Todesautomat) SM-70이 불을 뿜었다. 몇 달 전 미하엘 가르텐쉬래거가 죽음으로 알린 해체법이 통하지 않았다(18회 '별이 된 한스와 미하엘' 참조). 한 명이 의식을 잃고 바닥에 쓰러지자 놀란 다른 한 명은 어둠 속으로 달아났다. 동독군은 피 흘리는 청년을 끌고 갔다.

<사진>

▲ 동독이 접경장벽에 7만1천개 이상 설치한 자동발사장치(Selbstschussanlage) 모델 70형, SM-70 / 사진=손기웅

망루에서 미군은 전 과정을 지켜보았으나, 어찌할 수 없었다. 돕기 위해서라지만 접경선을 넘는다는 것은 중대한 도발을 의미하기 때문이었다.

서독접경수비대는 1976년 1월 12일, 18세 청년이 총격을 받은 크리스마스 밤에 과다 출혈로 숨졌다고 알렸다. 그 청년은 죽기 직전에 두 다리를 잘라야만 했고, 도주한 사람은 청년의 아버지였다는 소문이 돌았다.

서독 주민들은 비극이 일어났던 장소 건너편 서독 지역, 포인트 알파 망루 아래에 '자작나무십자가(Birkenkreuz)'를 만들고 그의 넋을 위로했다. 이후 자작나무십자가는 접경선을 따라 탈출에 성공하지 못한 동독 동포들이 숨진 자리마다 세워졌다.

통일을 통해 수많은 애환과 아픔이 밝혀지고 드러났다. 새로운 기쁜 소식도 알려졌다. 그 청년은 죽지 않았다.

역사에 묻힐 뻔한 그날에 빛이 든 것은 통일이 지난 수년 후 그 청년, B.F.가 자신이 죽었다는 신문기사를 우연히 읽은 순간이었다. 언론 인터뷰에 나섰다.

11발의 SM-70 탄환을 맞았어도 기적적으로 살아났고, 탈출죄로 감옥에 갇혔다. 출소 후 접경지역 출입을 금지당했고, 결혼해 농부가 되었다. 육체적 고통은 물론이고 원치 않은 삶으로 매일 정신적 고통에 시달렸다. "삶이 힘들었습니다. 그러나 계속되어야 했습니다." 함께 탈출하고자 했던 다른 한 명은 친구였고, 그 역시 잡혀서 감옥에 갇혔다고 한다.

<사진>

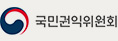

▲ 분단 시기 대치한 미군과 동독군, 미군 감시망루 아래 세워진 자작나무십자가, 통일 후 자신을 애도하는 자작나무십자가 앞에 선 B.F. / 사진=손기웅

탈출자가 늘어나자 동독은 대책을 강구해야 했다. 국가수반 발터 울브리히트(Walter Ulbricht)가 1961년 6월 15일 "누구도 장벽을 세울 의도가 없다(Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten)"고 공언했던 동독은 8월 13일 기습적으로 동서 베를린 경계선에, 동서독 전 접경선에 콘크리트로 철조망으로 벽을 만들었다. 감시탑, 전기철조망, 지뢰지대, SM-70 등 탈출을 막기 위한 동독의 노력은 필사적이었다.

<사진>

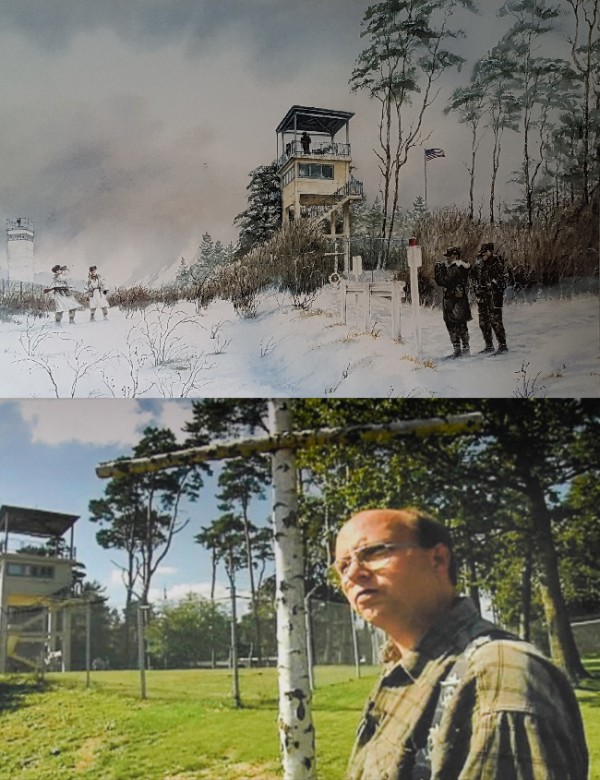

▲ 동독 국방성이 1961년 10월 6일 극비로 하달한 사살명령서, 동독 국경선의 불가침성을 어떠한 상황에서도 지키고 동독 주권에 대한 어떠한 침해도 허용하지 않기 위해 총기사용을 허가한다는 비밀문건이다. / 사진=손기웅

<사진>

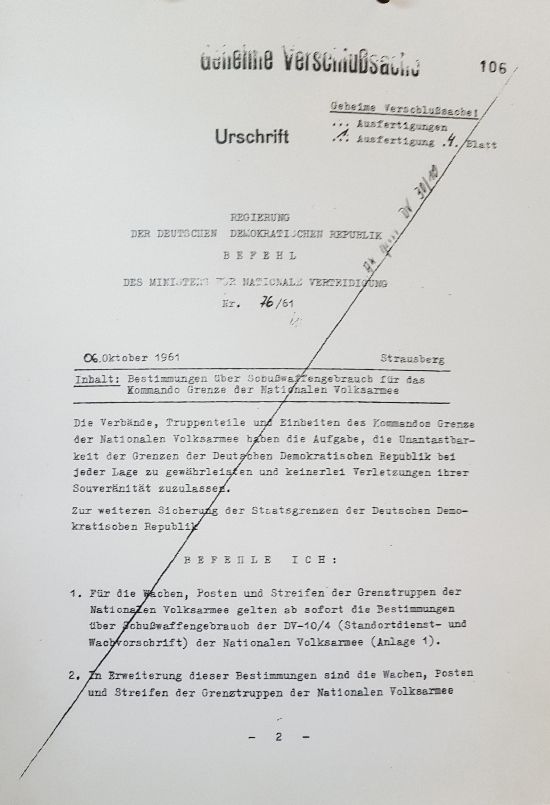

▲ 최대 사거리에서도 최대한 빨리 첫발에 명중시켜야 한다는 동독군 포스터 / 사진=손기웅

<사진>

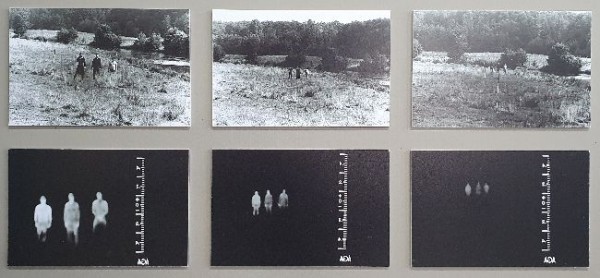

▲ 탈출자 사살을 위해 동독은 열화상카메라 도입도 시도했으나, 경제 문제와 부족한 성능으로 중단했다. 슈타지(Stasi)의 거리별 시험 사진 / 사진=손기웅

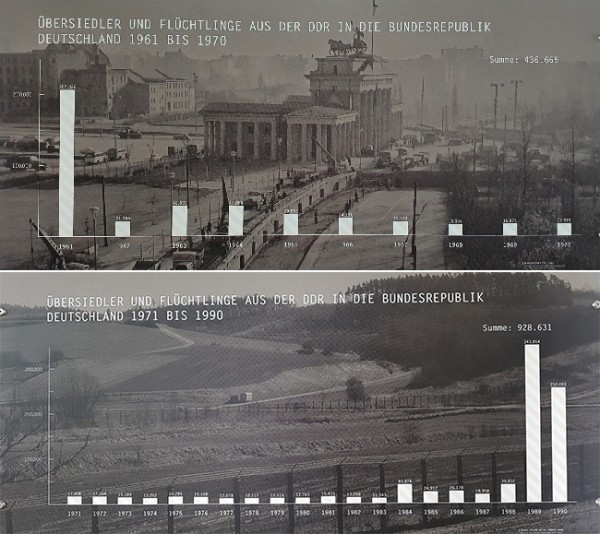

그럼에도 자유를 향한 움직임은 멈추지 않았다. 1961년부터 1970년까지 서독으로 온 동독 이주자 및 탈출자는 43만6665명, 1971년부터 1990년까지 92만8631명이었다. 성공하지 못한, 살고 싶었던 사람의 수가 얼마인지는 그들만이 안다.

<사진>

▲ 1961년부터 1990년까지 서독으로 탈출하거나 이주한 동독 주민 현황, 베를린장벽이 무너진 1989년에 급증했다. / 사진=손기웅

<사진>

▲ 자유를 향한 다양한 시도 / 사진=손기웅·강동완

동·서독 접경선을 따라 마주해야 하는 자작나무십자가들은 기념물이 아니다. 몸과 영혼과 역사에 남은 깊은 상처다. 접경선을 마음껏 오가는 자유는 그냥 주어진 것이 아니다. 기념물로 기념되도록 만든 자유를 향한 의지다.

자유를 찾아 경계를 넘다 죽임을 당한 북한 주민이 얼마인지 모른다. 죽인 자에 대한 심판은 미래의 몫이다. 이 땅에 도착한 북한 주민을 다시 묶어 김정은 독재 정권에 갖다 바친 범죄행위에는 심판이 곧 주어져야 한다. 윤석열정부의 몫이다.

https://www.mk.co.kr/premium/special-report/view/2022/03/31660/

냉전 시기 북대서양조약기구(NATO)와 바르샤바조약기구(WTO)가 전면적으로 대립했다. 독일 땅에서만 약 130만 병력이 대치했고, 서독과 동독은 그 각각의 최전선이었다. '포인트 알파(Point Alpha)'는 서독 내 최전방 미군 기지였다. 접경박물관이 된 이곳 입구에서 마주해야 하는 자작나무십자가.

<사진>

▲ NATO와 WTO 군사력 대치 상황도 / 사진=손기웅

1975년 12월 25일 새벽, 포인트 알파에 크리스마스의 기쁨이 이어지고 있었다. 그 순간 감시망루 바로 건너편 동독 국경 철조망에 총성이 울렸다.

이브 밤부터 숨을 죽이며 기회를 노리던 두 사람이 장벽으로 달려가 철조망에 매달렸다. 장벽에 설치된 자동살인기계(Todesautomat) SM-70이 불을 뿜었다. 몇 달 전 미하엘 가르텐쉬래거가 죽음으로 알린 해체법이 통하지 않았다(18회 '별이 된 한스와 미하엘' 참조). 한 명이 의식을 잃고 바닥에 쓰러지자 놀란 다른 한 명은 어둠 속으로 달아났다. 동독군은 피 흘리는 청년을 끌고 갔다.

<사진>

▲ 동독이 접경장벽에 7만1천개 이상 설치한 자동발사장치(Selbstschussanlage) 모델 70형, SM-70 / 사진=손기웅

망루에서 미군은 전 과정을 지켜보았으나, 어찌할 수 없었다. 돕기 위해서라지만 접경선을 넘는다는 것은 중대한 도발을 의미하기 때문이었다.

서독접경수비대는 1976년 1월 12일, 18세 청년이 총격을 받은 크리스마스 밤에 과다 출혈로 숨졌다고 알렸다. 그 청년은 죽기 직전에 두 다리를 잘라야만 했고, 도주한 사람은 청년의 아버지였다는 소문이 돌았다.

서독 주민들은 비극이 일어났던 장소 건너편 서독 지역, 포인트 알파 망루 아래에 '자작나무십자가(Birkenkreuz)'를 만들고 그의 넋을 위로했다. 이후 자작나무십자가는 접경선을 따라 탈출에 성공하지 못한 동독 동포들이 숨진 자리마다 세워졌다.

통일을 통해 수많은 애환과 아픔이 밝혀지고 드러났다. 새로운 기쁜 소식도 알려졌다. 그 청년은 죽지 않았다.

역사에 묻힐 뻔한 그날에 빛이 든 것은 통일이 지난 수년 후 그 청년, B.F.가 자신이 죽었다는 신문기사를 우연히 읽은 순간이었다. 언론 인터뷰에 나섰다.

11발의 SM-70 탄환을 맞았어도 기적적으로 살아났고, 탈출죄로 감옥에 갇혔다. 출소 후 접경지역 출입을 금지당했고, 결혼해 농부가 되었다. 육체적 고통은 물론이고 원치 않은 삶으로 매일 정신적 고통에 시달렸다. "삶이 힘들었습니다. 그러나 계속되어야 했습니다." 함께 탈출하고자 했던 다른 한 명은 친구였고, 그 역시 잡혀서 감옥에 갇혔다고 한다.

<사진>

▲ 분단 시기 대치한 미군과 동독군, 미군 감시망루 아래 세워진 자작나무십자가, 통일 후 자신을 애도하는 자작나무십자가 앞에 선 B.F. / 사진=손기웅

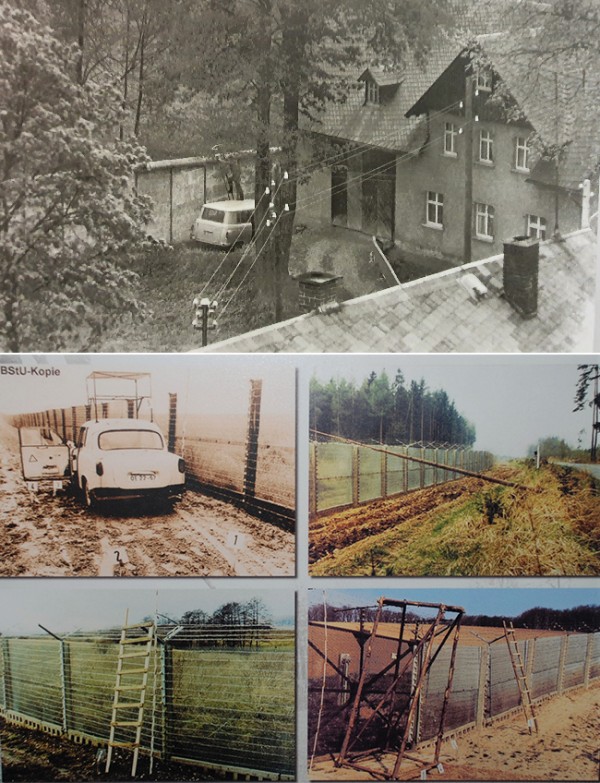

탈출자가 늘어나자 동독은 대책을 강구해야 했다. 국가수반 발터 울브리히트(Walter Ulbricht)가 1961년 6월 15일 "누구도 장벽을 세울 의도가 없다(Niemand hat die Absicht, eine Mauer zu errichten)"고 공언했던 동독은 8월 13일 기습적으로 동서 베를린 경계선에, 동서독 전 접경선에 콘크리트로 철조망으로 벽을 만들었다. 감시탑, 전기철조망, 지뢰지대, SM-70 등 탈출을 막기 위한 동독의 노력은 필사적이었다.

<사진>

▲ 동독 국방성이 1961년 10월 6일 극비로 하달한 사살명령서, 동독 국경선의 불가침성을 어떠한 상황에서도 지키고 동독 주권에 대한 어떠한 침해도 허용하지 않기 위해 총기사용을 허가한다는 비밀문건이다. / 사진=손기웅

<사진>

▲ 최대 사거리에서도 최대한 빨리 첫발에 명중시켜야 한다는 동독군 포스터 / 사진=손기웅

<사진>

▲ 탈출자 사살을 위해 동독은 열화상카메라 도입도 시도했으나, 경제 문제와 부족한 성능으로 중단했다. 슈타지(Stasi)의 거리별 시험 사진 / 사진=손기웅

그럼에도 자유를 향한 움직임은 멈추지 않았다. 1961년부터 1970년까지 서독으로 온 동독 이주자 및 탈출자는 43만6665명, 1971년부터 1990년까지 92만8631명이었다. 성공하지 못한, 살고 싶었던 사람의 수가 얼마인지는 그들만이 안다.

<사진>

▲ 1961년부터 1990년까지 서독으로 탈출하거나 이주한 동독 주민 현황, 베를린장벽이 무너진 1989년에 급증했다. / 사진=손기웅

<사진>

▲ 자유를 향한 다양한 시도 / 사진=손기웅·강동완

동·서독 접경선을 따라 마주해야 하는 자작나무십자가들은 기념물이 아니다. 몸과 영혼과 역사에 남은 깊은 상처다. 접경선을 마음껏 오가는 자유는 그냥 주어진 것이 아니다. 기념물로 기념되도록 만든 자유를 향한 의지다.

자유를 찾아 경계를 넘다 죽임을 당한 북한 주민이 얼마인지 모른다. 죽인 자에 대한 심판은 미래의 몫이다. 이 땅에 도착한 북한 주민을 다시 묶어 김정은 독재 정권에 갖다 바친 범죄행위에는 심판이 곧 주어져야 한다. 윤석열정부의 몫이다.

댓글목록

등록된 댓글이 없습니다.